Teknik Elektro

Memahami Konsep Kontroler Loop Tertutup dalam Sistem Komputer

Dipublikasikan oleh Sirattul Istid'raj pada 28 Februari 2025

Sebuah kontroler loop tertutup atau kontroler umpan balik merupakan sebuah loop kontrol yang memasukkan umpan balik, berbeda dengan kontroler loop terbuka atau kontroler non-umpan balik. Kontroler loop tertutup menggunakan umpan balik untuk mengontrol keadaan atau keluaran dari sebuah sistem dinamis. Nama "loop tertutup" berasal dari jalur informasi dalam sistem: input proses (misalnya, tegangan yang diterapkan pada motor listrik) memiliki efek pada keluaran proses (misalnya, kecepatan atau torsi motor), yang diukur dengan sensor dan diproses oleh kontroler; hasilnya (sinyal kontrol) "diumpankan kembali" sebagai input ke proses, menutup loop.

Pada sistem umpan balik linear, sebuah loop kontrol yang meliputi sensor, algoritma kontrol, dan aktuator diatur dalam upaya untuk mengatur sebuah variabel pada titik set (SP). Contoh sehari-hari adalah kontrol kecepatan pada kendaraan jalan raya; di mana pengaruh eksternal seperti bukit akan menyebabkan perubahan kecepatan, dan pengemudi memiliki kemampuan untuk mengubah kecepatan set yang diinginkan. Algoritma PID dalam kontroler mengembalikan kecepatan sebenarnya ke kecepatan yang diinginkan dengan cara yang optimal, dengan keterlambatan atau overshoot minimal, dengan mengendalikan output daya mesin kendaraan. Sistem kontrol yang mencakup beberapa pemantauan hasil yang ingin mereka capai menggunakan umpan balik dan dapat beradaptasi dengan berbagai keadaan sampai batas tertentu. Sistem kontrol loop terbuka tidak menggunakan umpan balik, dan berjalan hanya dalam cara yang telah diatur sebelumnya.

Kontroler loop tertutup memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kontroler loop terbuka:

- Penolakan gangguan (seperti bukit pada contoh kontrol kecepatan di atas)

- Kinerja terjamin bahkan dengan ketidakpastian model, ketika struktur model tidak sempurna sesuai dengan proses nyata dan parameter model tidak tepat

- Proses yang tidak stabil dapat distabilkan

- Sensitivitas yang berkurang terhadap variasi parameter

- Kinerja pelacakan referensi yang lebih baik

- Peningkatan penyelesaian fluktuasi acak

Dalam beberapa sistem, kontrol loop tertutup dan kontrol loop terbuka digunakan secara bersamaan. Dalam sistem tersebut, kontrol loop terbuka disebut feedforward dan bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja pelacakan referensi. Arsitektur kontroler loop tertutup yang umum adalah kontroler PID.

Loop terbuka dan loop tertutup

Sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup beroperasi secara berbeda dalam mengelola proses atau variabel. Dalam kontrol loop terbuka, tindakan pengontrol tidak dipengaruhi oleh output proses. Contohnya adalah boiler pemanas sentral yang dikendalikan oleh pengatur waktu, di mana panas diterapkan untuk durasi yang ditetapkan terlepas dari suhu bangunan. Di sini, tindakan kontrol (peralihan boiler) tidak secara langsung terkait dengan suhu bangunan, yang menggambarkan kurangnya umpan balik langsung dari kontrol loop terbuka.

Sebaliknya, kontrol loop tertutup mendasarkan tindakannya pada output proses. Dengan menggunakan analogi boiler, hal ini melibatkan termostat yang memantau suhu bangunan, memberikan umpan balik untuk memastikan pengontrol mempertahankan suhu pada tingkat yang diinginkan. Loop umpan balik ini, karakteristik kontrol loop tertutup, menyesuaikan tindakan kontrol agar sesuai dengan input referensi atau titik setel, yang mengarah ke regulasi yang tepat. Dengan demikian, pengontrol loop tertutup juga dikenal sebagai pengontrol umpan balik.

British Standard Institution mendefinisikan sistem kontrol loop tertutup sebagai sistem yang menggabungkan umpan balik pemantauan, di mana sinyal deviasi yang dihasilkan dari umpan balik ini memandu tindakan elemen kontrol akhir untuk meminimalkan deviasi. Demikian pula, Sistem Kontrol Umpan Balik digambarkan sebagai sistem yang mempertahankan hubungan yang ditentukan antara variabel sistem dengan membandingkan fungsi variabel-variabel ini dan menggunakan perbedaannya untuk tujuan kontrol.

Fungsi transfer loop tertutup

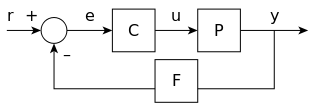

The system's output, denoted as y(t), undergoes feedback via a sensor measurement, labeled as F, where it is compared to a reference value, r(t). The controller, denoted as C, then computes the error, e (the difference between the reference and the output), to adjust the inputs, u, to the system being controlled, P. This configuration represents a closed-loop controller or feedback controller.

This setup is known as a single-input-single-output (SISO) control system. However, Multi-Input-Multi-Output (MIMO) systems, which feature multiple inputs and outputs, are also common. In MIMO systems, variables are represented using vectors instead of scalar values. In some cases, particularly with distributed parameter systems, these vectors may be infinite-dimensional, typically involving functions.

Jika kita mengasumsikan pengontrol C, plant P, dan sensor F adalah linier dan tidak bergantung pada waktu (yaitu, elemen-elemen dari fungsi transfer C(s), P(s), dan F(s) tidak bergantung pada waktu), sistem di atas dapat dianalisis menggunakan transformasi Laplace pada variabel-variabelnya. Hal ini memberikan hubungan berikut:

.

Menyelesaikan Y(s) dalam bentuk R(s) akan menghasilkan hasil

.

Ekspresi ini

Kontrol umpan balik PID

Pengontrol proporsional-integral-derivatif (PID) adalah mekanisme umpan balik yang digunakan secara luas dalam sistem kontrol. Kontroler ini beroperasi dengan terus menghitung nilai kesalahan (e(t)) sebagai perbedaan antara setpoint yang diinginkan dan variabel proses yang diukur. Berdasarkan kesalahan ini, pengontrol menerapkan koreksi menggunakan istilah proporsional, integral, dan turunan. Akronim "PID" mengacu pada ketiga istilah ini yang bekerja pada sinyal kesalahan untuk menghasilkan sinyal kontrol.

Berasal dari wawasan teoretis dan aplikasi yang berasal dari tahun 1920-an, pengontrol PID telah digunakan secara luas. Mereka awalnya diimplementasikan dalam pengontrol mekanis, kemudian beralih ke elektronik diskrit, dan akhirnya diintegrasikan ke dalam komputer proses industri. Pengontrol PID berdiri sebagai salah satu desain kontrol umpan balik yang paling umum digunakan.

Jika u(t) adalah sinyal kontrol yang dikirim ke sistem, y(t) adalah keluaran terukur dan r(t) adalah keluaran yang diinginkan, dan e(t) = r(t) − y(t) adalah pelacakan kesalahan, pengontrol PID memiliki bentuk umum

Karakteristik yang diinginkan dari sistem loop tertutup dicapai dengan menyesuaikan tiga parameter: KP, KI, dan KD. Penyesuaian ini biasanya dilakukan secara berulang melalui proses yang dikenal sebagai "penyetelan", sering kali tanpa pengetahuan yang tepat tentang model pabrik. Stabilitas biasanya dapat dicapai hanya dengan menggunakan istilah proporsional. Istilah integral memungkinkan sistem untuk menolak gangguan langkah, yang sering kali merupakan persyaratan penting dalam kontrol proses. Istilah turunan digunakan untuk memberikan redaman atau membentuk respons sistem. Meskipun pengontrol PID banyak digunakan dan mapan, mereka mungkin tidak cocok untuk skenario yang lebih kompleks, terutama dalam kasus sistem MIMO.

Penerapan transformasi Laplace akan menghasilkan persamaan pengontrol PID yang ditransformasikan

dengan fungsi transfer pengontrol PID

Sebagai contoh penyetelan pengontrol PID dalam sistem loop tertutup H(s), pertimbangkan pembangkit orde pertama yang diberikan oleh

dimana A dan TP adalah beberapa konstanta. Output pabrik diumpankan kembali melalui

dimana TF juga merupakan sebuah konstanta. Sekarang jika kita mengatur

Memasukkan P(s), F(s), dan C(s) ke dalam fungsi transfer loop tertutup H(s), kita temukan bahwa dengan menetapkan

H(s) = 1. Dengan penyetelan dalam contoh ini, keluaran sistem mengikuti masukan referensi dengan tepat.

In practical applications, implementing a pure differentiator is not feasible or preferable. This is because it can lead to the amplification of noise and the introduction of resonant modes within the system. As a result, alternative approaches such as employing a phase-lead compensator or using a differentiator with low-pass roll-off are utilized instead.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Teknik Fisika

Menggali Potensi Fisika Terapan: Jembatan Antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dipublikasikan oleh Sirattul Istid'raj pada 28 Februari 2025

Fisika terapan adalah penerapan hukum fisika yang berguna untuk menyelesaikan masalah ilmiah atau teknik. Penerapan ini biasanya dianggap sebagai jembatan antara fisika dan teknik. Definisi lain dari fisika Terapan yaitu perang ide untuk menjelas fenomena-fenomena alam yang diamati dan dan memformulasikan idenya kemudian diaplikasikan kedalam kehidupan. Fisika terapan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya fisika murni, dan sebaliknya fisika atau ilmu pengetahuan murni membutuhkan ilmu terapan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan penelitian yang akurat. Fisika terapan membantu manusia menyelesaikan masalah yang terkait.

Perbedaan ilmu Fisika Terapan dengan fisika terdapat pada keluasan dan fleksibelnya bidang. Fisika murni terdapat studi fisika penting, kekuatan, dan energi, serta interaksi mereka dengan dunia. Fisika murni menjelaskan mengenai semua tentang alam, fenomena alam, dan pemahaman manusia tentang semua hubungan. Karakterisitk fisika murni yaitu pemahaman hukum fisika, pemahaman cara kerja dunia, studi tentang alam semesta, dan pemahaman mengenai apa yang membuat alam semesta dan bagaimana alam semesta beroperasi. Fisika terapan menjelaskan mengenai penggunaan fisika dalam aplikasi dunia nyata untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan teknologi saat ini. Karakteristik fisika terapan yaitu mengenai pengaplikasian fisika ke dunia nyata, pengembangan teknologi baru, dan fisika terapan dimaksudkan untuk penggunaan praktis fisika.

Hal-hal yang dibicarakan di dalam fisika terapan, selalu didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran yang bersifat kuantitatif. Ahli fisika terapan menggunakan konsep ilmu fisika untuk meneliti dan membuat teknologi baru serta menyelesaikan masalah yang dialami oleh seorang insinyur. Fisikawan cenderung menggunakan terapan sebagai penelitian untuk mengembangkan teknologi baru atau memecahkan masalah teknik. Jika ada perbedaan antara teori dengan hasil eksperimen, maka teori baru dan eksperimen baru akan muncul untuk dapat diperoleh kesesuaian.

Fisika terapan telah mendasari pada kebenaran dan konsep dasar ilmu fisika. Fisika terapan juga berkaitan dengan pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah dalam perangkat dan sistem praktis, dan dalam penerapan fisika di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Studi mengenai fisika terapan telah memungkinkan terobosan revolusioner di sejumlah teknik seperti transistor, laser berbasis semikonduktor, dan perangkat komunikasi serat optik.

Ada berbagai topik penelitian yang mungkin dianggap sebagai fisika terapan. Misalnya untuk optik terapan, disini akan adanya penggabungan antara pengetahuan dari serat optik, laser, LED, dengan alat-alat listrik, pengendali, dan sistem komunikasi. Tujuannya adalah meneliti cara meningkatkan kecepatan transmisi data. Selain itu material terapan, disini akan adanya penggabungan ilmu fisika untuk elektronik, magnetik, dan bahan optik dengan ilmu teknik yang mendorong proses material untuk memeriksa kemungkinan penerapan Nanoteknologi.

Contoh lainnya adalah pengembangan superkonduktor. Superkonduktor adalah bahan yang akan menghantarkan listrik tanpa ketahanan di bawah suhu tertentu. Magnet superkonduktor sangat penting untuk fungsi mesin magnetic resonance imaging (MRI), akselerator partikel, dan nuclear magentic resonance (NMR). Penelitian tentang sifat fisika dan teori di balik magnet superkonduktor akan dianggap sebagai fisika murni. Upaya untuk meeningkatkan superkonduktor, dan untuk menemukan aplikasi baru yang akan dianggap sebagai fisika terapan. Contoh lain yang terkenal dari jenis penelitian fotovoltaik and nanoteknologi.

Contoh bidang penelitian dan pengembangan:

- Fisika akselerator

- Akustik

- Fisika atmosfer

- Biofisika

- Antarmuka otak-komputer

- Kimia

- Fisika kimia

- Pemrograman yang dapat dibedakan

- Kecerdasan buatan

- Komputasi ilmiah

- Fisika teknik

- Teknik kimia

- Teknik elektro

- Elektronik

- Sensor

- Transistor

- Ilmu dan teknik material

- Metamaterial

- Nanoteknologi

- Semikonduktor

- Film tipis

- Teknik mesin

- Teknik kedirgantaraan

- Astrodinamika

- Propulsi elektromagnetik

- Mekanika fluida

- Teknik militer

- Lidar

- Radar

- Sonar

- Teknologi siluman

- Teknik nuklir

- Reaktor fisi

- Reaktor fusi

- Teknik optik

- Fotonik

- Optomekanika rongga

- Laser

- Kristal fotonik

- Geofisika

- Fisika material

- Fisika medis

- Fisika kesehatan

- Dosimetri radiasi

- Pencitraan medis

- Pencitraan resonansi magnetik

- Terapi radiasi

- Mikroskopi

- Mikroskopi probe pemindaian

- Mikroskopi gaya atom

- Memindai mikroskop terowongan

- Pemindaian mikroskop elektron

- Mikroskopi elektron transmisi

- Fisika nuklir

- Fisi

- Fusi

- Fisika optik

- Optik nonlinier

- Optik kuantum

- Fisika plasma

- Teknologi kuantum

- Komputasi kuantum

- Kriptografi kuantum

- Energi terbarukan

- Fisika ruang angkasa

- Spektroskopi

Sumber: id.wikipedia.org

Teknik Industri

Signifikansi Big Data dalam Era Digital

Dipublikasikan oleh Sirattul Istid'raj pada 28 Februari 2025

Big data, istilah yang mulai populer sejak tahun 1990-an, mengacu pada kumpulan data yang terlalu besar atau kompleks untuk diolah oleh perangkat lunak aplikasi pengolahan data tradisional. Seiring dengan perkembangan teknologi, jumlah dan kompleksitas data terus meningkat secara eksponensial, menuntut pendekatan yang baru dalam analisis dan pengelolaannya. Analisis big data menawarkan sejumlah tantangan, termasuk dalam hal menangkap, menyimpan, menganalisis, dan membagikan data. Konsep dasar big data awalnya terkait dengan tiga konsep kunci: volume, variasi, dan kecepatan. Namun, keberadaan data yang berkualitas juga menjadi aspek penting, yang dikenal sebagai veracity.

Pertumbuhan non-linear dalam kapasitas penyimpanan informasi digital global dan berkurangnya penyimpanan analog.

Penggunaan istilah "big data" saat ini cenderung merujuk pada penggunaan analitik prediktif, analisis perilaku pengguna, atau metode analisis data canggih lainnya yang mengekstrak nilai dari big data, dan jarang terkait dengan ukuran tertentu dari kumpulan data. Analisis data besar dapat menemukan korelasi baru untuk "mengidentifikasi tren bisnis, mencegah penyakit, memerangi kejahatan, dan sebagainya".

Perkembangan teknologi juga memungkinkan jumlah dan ukuran data yang tersedia untuk berkembang pesat, melalui perangkat seperti perangkat seluler, perangkat Internet of Things, peralatan pemantauan udara, log perangkat lunak, kamera, mikrofon, pembaca radio-frequency identification (RFID), dan jaringan sensor nirkabel.Tantangan utama dalam memproses dan menganalisis big data adalah kemampuan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Relational database management systems dan perangkat lunak statistik sering kali kesulitan dalam memproses dan menganalisis big data. Oleh karena itu, sering diperlukan perangkat lunak yang berjalan secara paralel pada banyak server.

Meskipun definisi big data terus berkembang, konsep tersebut secara umum mengacu pada kumpulan data yang terlalu besar atau kompleks untuk diolah oleh perangkat lunak dan alat tradisional. Pemahaman akan pentingnya big data di era digital saat ini semakin meningkat, dengan perkiraan pertumbuhan pasar big data yang mencapai miliaran dolar. Dibandingkan dengan bisnis intelligence, big data menggunakan analisis matematis, optimisasi, dan statistik induktif untuk mengungkapkan hubungan dan ketergantungan dari kumpulan data besar dengan kepadatan informasi rendah. Ini menawarkan potensi untuk memperoleh wawasan baru, memprediksi hasil, dan mengidentifikasi tren yang mungkin tidak terdeteksi sebelumnya.

Karakteristik Penting Big Data

Big data merupakan istilah yang merujuk pada kumpulan data yang besar dan kompleks, yang mencakup berbagai karakteristik yang menentukan nilai dan potensi wawasan yang dapat diperoleh dari data tersebut. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari big data:

-

Volume Volume mengacu pada kuantitas data yang dihasilkan dan disimpan. Besarnya data menentukan nilai dan wawasan potensial, dan biasanya data dianggap sebagai big data jika ukurannya lebih besar dari terabytes dan petabytes.

-

Variety Variety menggambarkan jenis dan sifat data. Teknologi sebelumnya seperti RDBMS efisien dalam menangani data terstruktur. Namun, perubahan dari data terstruktur menjadi data semi-terstruktur atau tak terstruktur menantang alat dan teknologi yang ada. Big data berkembang dengan tujuan utama untuk menangkap, menyimpan, dan memproses data semi-terstruktur dan tak terstruktur yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi dan ukuran besar. Big data mencakup teks, gambar, audio, video, dan melengkapi bagian yang hilang melalui fusi data.

-

Velocity Velocity merujuk pada kecepatan data yang dihasilkan dan diproses untuk memenuhi tuntutan dan tantangan yang ada. Big data seringkali tersedia secara real-time dan dihasilkan secara lebih terus-menerus dibandingkan dengan data kecil.

-

Veracity Veracity mengacu pada kebenaran atau keandalan data, yang mencakup kualitas dan nilai data. Big data harus tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dapat diandalkan untuk mencapai nilai dalam analisisnya. Kualitas data yang ditangkap dapat bervariasi, mempengaruhi analisis yang akurat.

-

Value Value adalah nilai informasi yang dapat dicapai melalui pemrosesan dan analisis dataset besar. Nilai juga dapat diukur melalui penilaian terhadap kualitas lain dari big data, serta mewakili profitabilitas informasi yang diperoleh dari analisis big data.

Selain karakteristik utama di atas, big data juga memiliki karakteristik tambahan seperti kelembagaan, keunikannya, dan skalabilitas. Dengan memahami karakteristik ini, perusahaan dapat memanfaatkan potensi big data secara lebih efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi di berbagai bidang industri.

Arsitektur dan Teknologi di Balik Big Data

Arsitektur big data telah berkembang seiring waktu, dimulai dari repositori data khusus yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan dengan kebutuhan khusus. Vendor komersial telah menawarkan sistem manajemen basis data paralel untuk big data sejak tahun 1990-an. Salah satu pelopor dalam hal ini adalah Teradata Corporation, yang pada tahun 1984 memasarkan sistem pemrosesan paralel DBC 1012. Sistem Teradata adalah yang pertama dalam menyimpan dan menganalisis 1 terabyte data pada tahun 1992.

Sejak itu, konsep big data semakin berkembang, dengan teknologi dan platform seperti HPCC Systems yang dikembangkan oleh Seisint Inc. (sekarang LexisNexis Risk Solutions) pada tahun 2000. Platform ini secara otomatis membagi, mendistribusikan, menyimpan, dan mengirimkan data terstruktur, semi-terstruktur, dan tak terstruktur melintasi beberapa server. Pengguna dapat menulis alur pipa pemrosesan data dan kueri dalam bahasa pemrograman dataflow deklaratif yang disebut ECL.

Selain itu, teknologi MapReduce yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2004 juga memainkan peran penting dalam arsitektur big data. Konsep MapReduce menyediakan model pemrosesan paralel, yang kemudian diadopsi oleh proyek sumber terbuka Apache yang dikenal sebagai "Hadoop". Seiring dengan itu, Apache Spark dikembangkan pada tahun 2012 sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma MapReduce, dengan menambahkan pemrosesan di dalam memori dan kemampuan untuk melakukan banyak operasi. Selain itu, pendekatan seperti MIKE2.0 telah diusulkan sebagai solusi untuk mengelola big data dengan lebih efisien. Pendekatan ini mengakui perlunya revisi dalam manajemen informasi sebagai dampak dari big data.

Dalam ekosistem big data, teknologi juga memegang peran penting. Teknik analisis data seperti A/B testing, machine learning, dan pemrosesan bahasa alami menjadi kunci dalam memahami dan mengolah big data. Selain itu, teknologi-teknologi seperti business intelligence, komputasi awan, dan basis data memainkan peran vital dalam menyimpan, mengelola, dan menganalisis data besar. Visualisasi data juga menjadi aspek penting dalam memahami hasil analisis data. Dengan teknologi dan arsitektur yang semakin berkembang, big data menjadi semakin dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai industri untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan inovasi.

Pengapliasian Big Data

Perkembangan big data telah meningkatkan permintaan akan spesialis manajemen informasi, sehingga perusahaan-perusahaan besar seperti Software AG, Oracle Corporation, IBM, Microsoft, SAP, EMC, HP, dan Dell menghabiskan lebih dari $15 miliar untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri dalam manajemen data dan analitika. Pada tahun 2010, industri ini bernilai lebih dari $100 miliar dan tumbuh hampir 10 persen setiap tahunnya, sekitar dua kali lebih cepat daripada bisnis perangkat lunak secara keseluruhan.

Teknologi yang menggunakan data semakin populer dalam ekonomi yang berkembang. Terdapat 4.6 miliar langganan ponsel di seluruh dunia, dan antara 1 miliar hingga 2 miliar orang mengakses internet. Antara tahun 1990 dan 2005, lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia menjadi bagian dari kelas menengah, yang berarti lebih banyak orang menjadi lebih melek informasi, yang pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan informasi. Kapasitas efektif dunia untuk pertukaran informasi melalui jaringan telekomunikasi adalah 281 petabyte pada tahun 1986, 471 petabyte pada tahun 1993, 2.2 exabyte pada tahun 2000, 65 exabyte pada tahun 2007, dan perkiraan menempatkan jumlah lalu lintas internet pada 667 exabyte per tahun pada tahun 2014. Sekitar sepertiga dari informasi yang tersimpan secara global berupa teks alfanumerik dan data gambar diam, yang merupakan format paling berguna untuk sebagian besar aplikasi big data. Ini juga menunjukkan potensi dari data yang belum dimanfaatkan (misalnya dalam bentuk konten video dan audio).

Meskipun banyak vendor menawarkan produk siap pakai untuk big data, para ahli mendorong pengembangan sistem yang dibuat khusus in-house jika perusahaan memiliki kemampuan teknis yang cukup. Dengan demikian, big data telah membuka peluang baru dalam berbagai industri dan menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan inovasi yang lebih besar.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Teknik Industri

Etika Big Data: Pedoman Penting dalam Era Informasi Digital

Dipublikasikan oleh Sirattul Istid'raj pada 28 Februari 2025

Etika Big Data, juga dikenal sebagai etika data, merujuk pada sistematisasi, pembelaan, dan rekomendasi konsep perilaku yang benar dan salah terkait dengan data, khususnya data pribadi. Sejak awal Internet, jumlah dan kualitas data telah meningkat secara dramatis dan terus meningkat secara eksponensial. Big data menggambarkan jumlah data yang sangat besar dan kompleks sehingga perangkat lunak aplikasi pemrosesan data tradisional tidak mencukupi untuk mengatasi mereka. Inovasi terbaru dalam penelitian medis dan perawatan kesehatan, seperti sekuensing genom massal, pencitraan resolusi tinggi, catatan medis pasien elektronik, dan sejumlah perangkat kesehatan terhubung internet telah memicu banjir data yang akan mencapai rentang exabyte dalam waktu dekat. Etika data semakin relevan seiring bertambahnya jumlah data karena dampaknya yang luas.

Etika Big Data berbeda dari etika informasi karena fokus etika informasi lebih berkaitan dengan isu-isu hak kekayaan intelektual dan kekhawatiran yang berkaitan dengan pustakawan, arsiparis, dan profesional informasi, sedangkan etika Big Data lebih berkaitan dengan pengumpul dan penyebar data terstruktur atau tidak terstruktur seperti pialang data, pemerintah, dan perusahaan besar. Namun, karena sistem kecerdasan buatan atau pembelajaran mesin secara rutin dibangun menggunakan kumpulan data besar, pembahasan seputar etika data sering terkait erat dengan etika kecerdasan buatan. Lebih baru-baru ini, masalah etika Big Data juga telah diteliti dalam hubungannya dengan bidang etika teknologi dan sains lainnya, termasuk etika dalam matematika dan etika rekayasa, karena banyak bidang matematika terapan dan rekayasa menggunakan kumpulan data yang semakin besar.

Pandangan dan Implikasinya

Etika data adalah topik yang semakin mendapat perhatian di era digital saat ini, karena melibatkan prinsip-prinsip yang penting untuk melindungi hak individu dan memastikan penggunaan data yang adil dan transparan. Artikel ini akan merangkum beberapa prinsip utama yang terkait dengan etika data dan implikasinya dalam konteks yang lebih luas.

1. Kepemilikan Data

Salah satu prinsip utama dalam etika data adalah bahwa individu memiliki hak atas data pribadi mereka. Ini mencakup hak untuk mengontrol dan membatasi berbagi data pribadi mereka. Pada era internet, pertanyaan tentang kepemilikan data semakin relevan dengan adanya observasi dan pemantauan yang masif terhadap individu.

2. Transparansi Transaksi

Prinsip ini menekankan pentingnya akses transparan terhadap desain algoritma yang digunakan dalam menghasilkan data agregat dari data personal seseorang. Hal ini juga memperhatikan bagaimana bias bisa terintegrasi dalam desain algoritma, yang dapat mengakibatkan penindasan sistematis.

3. Persetujuan

Sebelum menggunakan data personal seseorang, persetujuan yang diinformasikan dan secara eksplisit dinyatakan dari pemilik data diperlukan. Ini mencakup pemahaman yang jelas tentang data apa yang akan digunakan, oleh siapa, kapan, dan untuk tujuan apa.

4. Privasi

Prinsip privasi memastikan bahwa upaya yang wajar dilakukan untuk menjaga privasi dalam transaksi data. Meskipun adanya nilai tambah dari berbagi data, penting untuk mempertimbangkan kekhawatiran privasi individu.

5. Nilai Data

Pertanyaan ekonomi muncul seputar berapa nilai data sebenarnya. Meskipun sulit untuk mengukur secara tepat, beberapa pendekatan mencoba untuk mengaitkan nilai data dengan nilai layanan yang diberikan oleh perusahaan teknologi. Ini mengangkat pertanyaan apakah layanan teknologi gratis dalam pertukaran data pribadi adalah pertukaran yang sepadan bagi konsumen.

6. Keterbukaan Data

Konsep keterbukaan data mengusulkan bahwa data harus tersedia secara bebas dan tanpa batasan yang akan menghambat penggunaannya. Langkah-langkah menuju penerbitan dataset terbuka oleh pemerintah telah didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penting untuk diingat bahwa kesediaan untuk berbagi data bervariasi dari individu ke individu, dan faktor-faktor seperti generasi dapat mempengaruhi sikap terhadap berbagi data. Dalam rangka menghadapi tantangan etis yang kompleks ini, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika data dihormati dan dilaksanakan dengan baik dalam praktik penggunaan data. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif dan adil dalam pemanfaatan data di era digital.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Teknik Elektro

Menjelajahi Bidang Interaksi Manusia Komputer: Memahami Desain dan Pengalaman Pengguna

Dipublikasikan oleh Sirattul Istid'raj pada 28 Februari 2025

Interaksi manusia-komputer (HCI) adalah penelitian dalam desain dan penggunaan teknologi komputer, yang berfokus pada antarmuka antara manusia (pengguna) dan komputer. Para peneliti HCI mengamati cara manusia berinteraksi dengan komputer dan merancang teknologi yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan komputer dengan cara yang baru. Perangkat yang memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer dikenal sebagai "Human-computer Interface (HCI)".

Sebagai sebuah bidang penelitian, interaksi manusia-komputer berada di persimpangan antara ilmu komputer, ilmu perilaku, desain, studi media, dan beberapa bidang studi lainnya. Istilah ini dipopulerkan oleh Stuart K. Card, Allen Newell, dan Thomas P. Moran dalam buku mereka tahun 1983, The Psychology of Human-Computer Interaction. Penggunaan pertama kali diketahui pada tahun 1975 oleh Carlisle. Istilah ini dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa, tidak seperti alat lain yang memiliki kegunaan spesifik dan terbatas, komputer memiliki banyak kegunaan yang sering kali melibatkan dialog terbuka antara pengguna dan komputer. Gagasan dialog menyamakan interaksi manusia-komputer dengan interaksi manusia-ke-manusia: sebuah analogi yang sangat penting untuk pertimbangan teoritis di lapangan.

Pendahuluan

Manusia berinteraksi dengan komputer dalam banyak hal, dan antarmuka antara keduanya sangat penting untuk memfasilitasi interaksi ini. HCI juga terkadang disebut sebagai interaksi manusia-mesin (HMI), interaksi manusia-mesin (MMI), atau interaksi komputer-manusia (CHI). Aplikasi desktop, browser internet, komputer genggam, dan kios komputer menggunakan antarmuka pengguna grafis (GUI) yang lazim saat ini. Antarmuka pengguna suara (VUI) digunakan untuk pengenalan suara dan sistem sintesis, dan antarmuka pengguna multi-modal dan antarmuka pengguna grafis (GUI) yang muncul memungkinkan manusia untuk terlibat dengan agen karakter yang diwujudkan dengan cara yang tidak dapat dicapai dengan paradigma antarmuka lainnya. Pertumbuhan di bidang interaksi manusia-komputer telah menyebabkan peningkatan kualitas interaksi, dan menghasilkan banyak bidang penelitian baru di luarnya. Alih-alih mendesain antarmuka biasa, cabang penelitian yang berbeda berfokus pada konsep multimodalitas daripada unimodalitas, antarmuka adaptif cerdas daripada antarmuka berbasis perintah/tindakan, dan antarmuka aktif daripada antarmuka pasif.

Association for Computing Machinery (ACM) mendefinisikan interaksi manusia-komputer sebagai "sebuah disiplin ilmu yang berhubungan dengan desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi interaktif untuk penggunaan manusia dan dengan studi tentang fenomena utama yang mengelilinginya". Aspek kunci dari HCI adalah kepuasan pengguna, yang juga disebut sebagai Kepuasan Komputasi Pengguna Akhir. Lebih lanjut dikatakan:

"Karena interaksi manusia-komputer mempelajari manusia dan mesin dalam berkomunikasi, maka interaksi ini mengambil pengetahuan pendukung dari sisi mesin dan manusia. Di sisi mesin, teknik-teknik dalam grafik komputer, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan lingkungan pengembangan relevan. Di sisi manusia, teori komunikasi, disiplin ilmu desain grafis dan industri, linguistik, ilmu sosial, psikologi kognitif, psikologi sosial, dan faktor manusia seperti kepuasan pengguna komputer adalah relevan. Dan, tentu saja, metode teknik dan desain juga relevan." Karena sifat HCI yang multidisiplin, orang-orang dengan latar belakang yang berbeda berkontribusi terhadap keberhasilannya.

Antarmuka manusia-mesin yang dirancang dengan buruk dapat menyebabkan banyak masalah yang tidak terduga. Contoh klasiknya adalah kecelakaan Three Mile Island, sebuah kecelakaan akibat ledakan nuklir, di mana investigasi menyimpulkan bahwa desain antarmuka manusia-mesin setidaknya bertanggung jawab atas bencana tersebut. Demikian pula, kecelakaan dalam penerbangan diakibatkan oleh keputusan produsen untuk menggunakan instrumen penerbangan non-standar atau tata letak kuadran throttle: meskipun desain baru diusulkan untuk menjadi lebih unggul dalam interaksi manusia-mesin dasar, pilot telah mendarah daging dengan tata letak "standar". Dengan demikian, ide yang secara konseptual bagus ini memiliki hasil yang tidak diharapkan.

Antarmuka Manusia-komputer

Antarmuka manusia-komputer dapat digambarkan sebagai titik komunikasi antara pengguna manusia dan komputer. Aliran informasi antara manusia dan komputer didefinisikan sebagai lingkaran interaksi. Lingkaran interaksi memiliki beberapa aspek, termasuk:

- Berbasis Visual: Interaksi manusia-komputer berbasis visual mungkin merupakan area penelitian interaksi manusia-komputer (HCI) yang paling luas.

- Berbasis Audio: Interaksi berbasis audio antara komputer dan manusia adalah area penting lainnya dalam sistem HCI. Area ini berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari sinyal audio yang berbeda.

- Lingkungan tugas: Kondisi dan tujuan yang ditetapkan pada pengguna.

- Lingkungan mesin: Lingkungan komputer yang terhubung dengan, misalnya, laptop di kamar asrama mahasiswa.

- Area antarmuka: Area yang tidak tumpang tindih melibatkan proses yang terkait dengan manusia dan komputer itu sendiri, sedangkan area yang tumpang tindih hanya melibatkan proses yang terkait dengan interaksi mereka.

- Aliran masukan: Aliran informasi dimulai di lingkungan tugas ketika pengguna memiliki beberapa tugas yang membutuhkan penggunaan komputer mereka.

- Keluaran: Aliran informasi yang berasal dari lingkungan mesin.

- Umpan balik: Perulangan melalui antarmuka yang mengevaluasi, memoderasi, dan mengonfirmasi proses saat proses tersebut berpindah dari manusia melalui antarmuka ke komputer dan kembali.

- Kecocokan: Kesesuaian antara desain komputer, pengguna, dan tugas untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas.

- HCI Berbasis Visual:

- Analisis Ekspresi Wajah: Area ini berfokus pada pengenalan dan analisis emosi secara visual melalui ekspresi wajah.

- Pelacakan Gerakan Tubuh (Skala Besar): Para peneliti di bidang ini berkonsentrasi pada pelacakan dan analisis gerakan tubuh berskala besar.

- Pengenalan Gerakan Tubuh: Pengenalan isyarat melibatkan identifikasi dan penafsiran isyarat yang dibuat oleh pengguna, yang sering digunakan untuk interaksi langsung dengan komputer dalam skenario perintah dan tindakan.

- Deteksi Tatapan (Pelacakan Gerakan Mata): Deteksi tatapan melibatkan pelacakan pergerakan mata pengguna dan terutama digunakan untuk lebih memahami perhatian, maksud, atau fokus pengguna dalam situasi yang peka terhadap konteks. Meskipun tujuan spesifik dari setiap area berbeda-beda berdasarkan aplikasi, namun secara kolektif berkontribusi untuk meningkatkan interaksi manusia-komputer. Khususnya, pendekatan visual telah dieksplorasi sebagai alternatif atau alat bantu untuk jenis interaksi lainnya, seperti metode berbasis audio dan sensor. Misalnya, pembacaan bibir atau pelacakan gerakan bibir telah terbukti berpengaruh dalam mengoreksi kesalahan pengenalan suara.

- HCI Berbasis Audio: Interaksi berbasis audio dalam interaksi manusia-komputer (HCI) adalah bidang penting yang berfokus pada pemrosesan informasi yang diperoleh melalui berbagai sinyal audio. Meskipun sifat sinyal audio mungkin kurang beragam dibandingkan dengan sinyal visual, informasi yang mereka berikan bisa sangat andal, berharga, dan terkadang informatif secara unik. Area penelitian dalam domain ini meliputi:

- Pengenalan Suara: Area ini berpusat pada pengenalan dan interpretasi bahasa lisan.

- Pengenalan Pembicara: Para peneliti di bidang ini berkonsentrasi untuk mengidentifikasi dan membedakan pembicara yang berbeda.

- Analisis Emosi Pendengaran: Berbagai upaya telah dilakukan untuk memasukkan emosi manusia ke dalam interaksi manusia-komputer yang cerdas dengan menganalisis isyarat emosional dalam sinyal audio.

- Deteksi Kebisingan/Tanda Buatan Manusia: Hal ini melibatkan pengenalan tanda-tanda pendengaran khas manusia seperti desahan, napas, tawa, tangisan, dll., yang berkontribusi pada analisis emosi dan desain sistem HCI yang lebih cerdas.

- Interaksi Musik: Bidang yang relatif baru dalam HCI, melibatkan pembuatan dan interaksi dengan musik, dengan aplikasi dalam industri seni. Bidang ini dipelajari dalam sistem HCI berbasis audio dan visual.

- HCI Berbasis Sensor: Bagian ini mencakup beragam area dengan aplikasi yang luas, yang semuanya melibatkan penggunaan sensor fisik untuk memfasilitasi interaksi antara pengguna dan mesin. Sensor ini dapat berkisar dari yang paling dasar hingga yang sangat canggih. Bidang-bidang spesifik tersebut meliputi:

- Interaksi Berbasis Pena: Sangat relevan di perangkat seluler, dengan fokus pada gerakan pena dan pengenalan tulisan tangan.

- Mouse & Keyboard: Perangkat input yang sudah mapan, umumnya digunakan dalam komputasi.

- Joystick: Perangkat input lain yang sudah mapan untuk kontrol interaktif, umumnya digunakan dalam game dan simulasi.

- Sensor Pelacakan Gerakan dan Digitizer: Teknologi mutakhir yang telah merevolusi industri seperti film, animasi, seni, dan game. Sensor-sensor ini, dalam bentuk seperti kain yang dapat dikenakan atau sensor sendi, memungkinkan interaksi yang lebih imersif antara komputer dan realitas.

- Sensor Haptic: Sangat penting dalam aplikasi yang berkaitan dengan robotika dan realitas virtual, memberikan umpan balik berdasarkan sentuhan. Sensor ini memainkan peran penting dalam meningkatkan sensitivitas dan kesadaran pada robot humanoid, serta dalam aplikasi bedah medis.

- Sensor Tekanan: Juga penting dalam aplikasi robotika, realitas virtual, dan medis, memberikan informasi berdasarkan tekanan yang diberikan pada suatu permukaan.

- Sensor Rasa/Bau: Meskipun kurang populer dibandingkan dengan bidang lainnya, penelitian telah dilakukan di bidang sensor untuk rasa dan bau. Sensor-sensor ini bervariasi dalam tingkat kematangannya, dengan beberapa di antaranya sudah mapan dan yang lainnya mewakili teknologi mutakhir.

Sasaran untuk Komputer

Interaksi manusia-komputer mempelajari cara-cara manusia menggunakan atau tidak menggunakan artefak, sistem, dan infrastruktur komputasi. Sebagian besar penelitian di bidang ini berupaya meningkatkan interaksi manusia-komputer dengan meningkatkan kegunaan antarmuka komputer. Bagaimana kegunaan dapat dipahami secara tepat, bagaimana hal tersebut berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan budaya lainnya, dan kapan hal tersebut merupakan sifat yang diinginkan dari antarmuka komputer semakin diperdebatkan.

Banyak penelitian di bidang interaksi manusia-komputer yang menarik perhatian:

- Metode untuk mendesain antarmuka komputer baru, sehingga mengoptimalkan desain untuk properti yang diinginkan seperti kemudahan dipelajari, kemudahan ditemukan, dan efisiensi penggunaan.

- Metode untuk mengimplementasikan antarmuka, misalnya dengan menggunakan pustaka perangkat lunak.

- Metode untuk mengevaluasi dan membandingkan antarmuka sehubungan dengan kegunaannya dan sifat-sifat lain yang diinginkan.

- Metode untuk mempelajari penggunaan manusia-komputer dan implikasi sosial budayanya secara lebih luas.

- Metode untuk menentukan apakah pengguna adalah manusia atau komputer.

- Model dan teori penggunaan manusia-komputer serta kerangka kerja konseptual untuk desain antarmuka komputer, seperti model pengguna kognitivis, Teori Aktivitas, atau akun etnometodologi penggunaan manusia-komputer.

- Perspektif yang secara kritis merefleksikan nilai-nilai yang mendasari desain komputasi, penggunaan komputer, dan praktik penelitian HCI.

Visi tentang apa yang ingin dicapai oleh para peneliti di lapangan mungkin berbeda-beda. Ketika mengejar perspektif kognitivis, para peneliti HCI mungkin berusaha menyelaraskan antarmuka komputer dengan model mental yang dimiliki manusia dalam melakukan aktivitasnya. Ketika mengejar perspektif post-kognitivis, para peneliti HCI mungkin berusaha untuk menyelaraskan antarmuka komputer dengan praktik sosial yang ada atau nilai-nilai sosial budaya yang ada.

Para peneliti HCI tertarik untuk mengembangkan metodologi desain, bereksperimen dengan perangkat, membuat prototipe perangkat lunak, dan sistem perangkat keras, mengeksplorasi paradigma interaksi, dan mengembangkan model dan teori interaksi.

Desain

- Prinsip-prinsip

Prinsip-prinsip desain eksperimental berikut ini dipertimbangkan, ketika mengevaluasi antarmuka pengguna saat ini, atau merancang antarmuka pengguna yang baru:

- Fokus awal ditempatkan pada pengguna dan tugas: Berapa banyak pengguna yang diperlukan untuk melakukan tugas yang ditetapkan dan siapa pengguna yang sesuai harus ditentukan (seseorang yang belum pernah menggunakan antarmuka, dan tidak akan menggunakan antarmuka di masa depan, kemungkinan besar bukan pengguna yang valid). Selain itu, tugas yang akan dilakukan oleh pengguna dan seberapa sering tugas tersebut perlu dilakukan juga ditentukan.

- Pengukuran empiris: antarmuka diuji dengan pengguna nyata yang berhubungan dengan antarmuka setiap hari. Hasilnya dapat bervariasi sesuai dengan tingkat kinerja pengguna dan interaksi manusia-komputer yang khas mungkin tidak selalu terwakili. Spesifikasi kegunaan kuantitatif, seperti jumlah pengguna yang melakukan tugas, waktu untuk menyelesaikan tugas, dan jumlah kesalahan yang dibuat selama tugas ditentukan.

- Desain berulang: Setelah menentukan pengguna, tugas, dan pengukuran empiris yang akan disertakan, langkah-langkah desain berulang berikut ini dilakukan:

- Merancang antarmuka pengguna

- Uji coba

- Menganalisis hasil

- Ulangi

Proses desain berulang diulang hingga tercipta antarmuka yang masuk akal dan ramah pengguna.

- Metodologi

Berbagai strategi yang menggambarkan metode untuk desain interaksi manusia-PC telah berkembang sejak konsepsi bidang ini pada tahun 1980-an. Sebagian besar filosofi perencanaan berasal dari model bagaimana klien, pencetus, dan kerangka kerja khusus berinteraksi. Teknik awal memperlakukan prosedur psikologis klien sebagai sesuatu yang tidak mengejutkan dan dapat diukur dan mendorong spesialis rencana untuk melihat ilmu subjektif untuk menetapkan zona, (misalnya, memori dan pertimbangan) ketika menyusun UI. Model masa kini, secara umum, berpusat pada masukan dan diskusi yang stabil antara klien, kreator, dan spesialis dan mendorong kerangka kerja khusus untuk dilipat dengan jenis-jenis pertemuan yang dibutuhkan klien, dibandingkan dengan membungkus pengalaman pengguna di sekitar kerangka kerja yang sudah jadi.

- Teori aktivitas: digunakan dalam HCI untuk mengkarakterisasi dan mempertimbangkan pengaturan di mana kerja sama manusia dengan PC terjadi. Hipotesis tindakan memberikan struktur untuk bernalar tentang aktivitas dalam keadaan tertentu dan menerangi desain interaksi dari perspektif yang digerakkan oleh tindakan.

- Desain yang berpusat pada pengguna (UCD): teori perencanaan mutakhir yang telah dilatih secara luas yang dibuat berdasarkan kemungkinan bahwa klien harus menjadi fokus utama dalam perencanaan kerangka kerja PC mana pun. Klien, arsitek, dan ahli khusus bekerja sama untuk menentukan persyaratan dan batasan klien dan membuat kerangka kerja untuk mendukung komponen-komponen ini. Sering kali, rencana yang berfokus pada klien diinformasikan oleh investigasi etnografi tentang situasi di mana klien akan mengasosiasikannya dengan kerangka kerja. Pelatihan ini seperti desain partisipatif, yang menggarisbawahi kemungkinan bagi klien akhir untuk berkontribusi secara efektif melalui sesi dan lokakarya rencana bersama.

- Prinsip-prinsip desain UI: standar-standar ini dapat dipertimbangkan selama desain antarmuka klien: resistensi, kemudahan, permeabilitas, keterjangkauan, konsistensi, struktur, dan umpan balik.

- Value sensitive design (VSD): sebuah teknik untuk membangun inovasi yang memperhitungkan individu yang menggunakan desain secara langsung, dan juga mereka yang dipengaruhi oleh desain tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. VSD menggunakan proses perencanaan berulang yang mencakup tiga jenis pemeriksaan: teoritis, eksak, dan khusus. Pemeriksaan terapan menargetkan pemahaman dan artikulasi dari berbagai bagian desain, dan kualitasnya atau bentrokan apa pun yang mungkin muncul bagi pengguna desain. Ujian eksak adalah rencana subjektif atau kuantitatif untuk mengeksplorasi hal-hal yang digunakan untuk memberi saran kepada para kreator mengenai kualitas, kebutuhan, dan praktik klien. Pemeriksaan khusus dapat mencakup penyelidikan tentang bagaimana individu menggunakan kemajuan terkait atau rencana kerangka kerja.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Teknik Elektro

Memajukan Pembangkit Listrik: Transisi Menuju Sumber Energi Terbarukan

Dipublikasikan oleh Sirattul Istid'raj pada 28 Februari 2025

Pembangkitan listrik melibatkan konversi sumber energi primer menjadi tenaga listrik, sebuah langkah penting sebelum didistribusikan ke pengguna akhir atau penyimpanan. Karena listrik yang dapat digunakan tidak tersedia secara alami, listrik harus diproduksi melalui berbagai metode. Produksi ini biasanya terjadi di pembangkit listrik, yang juga dikenal sebagai pembangkit listrik, di mana generator elektromekanis mengubah bentuk energi lain menjadi listrik. Umumnya, hal ini dicapai melalui mesin panas yang ditenagai oleh pembakaran, fisi nuklir, air yang mengalir, angin, fotovoltaik surya, atau energi panas bumi. Pendekatan inovatif, seperti mengekstraksi energi dari reaksi fusi menggunakan medan magnet yang kuat, juga sedang dieksplorasi.

Untuk memitigasi perubahan iklim, transisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas, serta upaya untuk menangkap emisi gas rumah kaca, sangatlah penting. Transformasi ini membutuhkan peningkatan yang signifikan dalam pembangkit listrik tenaga surya dan angin, yang didorong oleh meningkatnya permintaan listrik dari sektor-sektor seperti transportasi, perumahan, dan sektor industri. Yang menggembirakan, tren terbaru menunjukkan bahwa pasokan listrik global mendekati puncak emisi CO2 karena penyebaran teknologi tenaga surya dan angin yang semakin meluas.

Evolusi Pembangkit Listrik: Dari Penemuan Faraday hingga Sistem Tenaga Listrik Modern

Prinsip-prinsip dasar pembangkitan listrik ditemukan pada awal abad ke-19 oleh ilmuwan Inggris, Michael Faraday. Dia memperkenalkan sebuah metode, yang masih digunakan sampai sekarang, yang menghasilkan listrik melalui gerakan lingkaran kawat, yang dikenal sebagai cakram Faraday, di antara kutub-kutub magnet. Munculnya transmisi daya arus bolak-balik (AC), yang difasilitasi oleh transformator daya untuk mentransmisikan listrik pada tegangan tinggi dengan kerugian minimal, menandai kelayakan ekonomi pembangkit listrik pusat.

Produksi listrik komersial dimulai dengan penyambungan dinamo ke turbin hidrolik, yang menandai Revolusi Industri Kedua. Para pelopor seperti Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla memelopori inovasi dalam pembangkit tenaga listrik, yang merevolusi berbagai industri. Sebelum era ini, produksi listrik hanya mengandalkan reaksi kimia atau sel baterai, terutama untuk telegrafi.

Pada tahun 1882, pembangkit listrik pusat meresmikan era pembangkitan listrik ketika mesin uap yang terhubung ke dinamo di Stasiun Pearl Street di New York menghasilkan listrik arus searah (DC) untuk penerangan umum. Inovasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menggantikan lampu jalan berbahan bakar gas dan berkembang biak ke gedung-gedung publik, bisnis, dan sistem transportasi.

Awalnya ditenagai oleh air atau batu bara, pembangkit listrik saat ini menggunakan beragam sumber energi termasuk nuklir, gas alam, pembangkit listrik tenaga air, angin, minyak, matahari, pasang surut, dan energi panas bumi.

Tahun 1880-an menjadi saksi lonjakan popularitas listrik dengan diperkenalkannya bola lampu pijar, yang dipelopori oleh Joseph Swan dan Thomas Edison. Kemajuan teknologi kelistrikan selanjutnya pada akhir abad ke-19 mengintegrasikan listrik ke dalam kehidupan sehari-hari, mendorong permintaan listrik rumah tangga dan mendorong para pengusaha untuk mendirikan perusahaan listrik umum pertama.

Distribusi listrik awal melibatkan perusahaan independen, dengan konsumen membeli listrik langsung dari produsen. Kemajuan teknologi, seperti turbin uap, secara signifikan meningkatkan efisiensi dan keekonomisan pembangkit listrik. Pembangkit listrik berskala besar ini memainkan peran penting dalam evolusi menuju pembangkit listrik terpusat, yang menjadi tulang punggung sistem tenaga listrik modern.

Pada pertengahan abad ke-20, perusahaan listrik mulai menggabungkan jaringan distribusi mereka, sementara munculnya transmisi listrik jarak jauh memfasilitasi operasi terkoordinasi di antara pembangkit listrik. Operator sistem regional didirikan untuk memastikan stabilitas dan keandalan. Upaya elektrifikasi awalnya menargetkan daerah perkotaan di Eropa Utara dan Amerika Utara, secara bertahap meluas ke daerah pedesaan pada tahun 1930-an.

Metode Pembangkitan Listrik: Mengubah Energi menjadi Tenaga

Berbagai metode digunakan untuk mengubah berbagai bentuk energi menjadi energi listrik, yang melayani pembangkitan skala utilitas dan aplikasi khusus. Metode yang dominan mencakup generator listrik berputar, sistem fotovoltaik, dan baterai, dengan pendekatan lain seperti triboelektrik, piezoelektrik, efek termoelektrik, dan betavoltaik yang melayani tujuan tertentu.

- Generator Listrik

Perangkat ini, berdasarkan hukum Faraday, adalah alat utama pembangkit listrik, mengubah energi kinetik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Dengan memutar magnet dalam loop tertutup bahan penghantar, seperti kawat tembaga, energi mekanik diubah menjadi listrik, yang merupakan tulang punggung pembangkit listrik komersial.

- Elektrokimia

Proses elektrokimia secara langsung mengubah energi kimia menjadi listrik, misalnya baterai. Meskipun sel primer seperti baterai seng-karbon berfungsi sebagai sumber daya langsung, sel sekunder yang dapat diisi ulang digunakan untuk tujuan penyimpanan. Sel bahan bakar, sebuah sistem elektrokimia terbuka, mengekstraksi daya dari bahan bakar alami atau sintesis, sehingga menawarkan solusi energi serbaguna.

- Efek Fotovoltaik

Sel surya memanfaatkan efek fotovoltaik untuk mengubah cahaya menjadi energi listrik. Panel-panel ini secara langsung mengubah sinar matahari menjadi listrik DC, dengan inverter daya yang memungkinkan konversi menjadi listrik AC bila diperlukan. Meskipun tenaga surya memanfaatkan sinar matahari yang berlimpah, namun biaya panelnya masih relatif mahal. Namun, kemajuan dalam efisiensi dan manufaktur sel surya silikon, ditambah dengan permasalahan lingkungan, telah mendorong penerapan panel surya, khususnya di daerah terpencil dan sebagai sumber listrik tambahan untuk rumah dan bisnis.

Setiap metode berkontribusi terhadap beragamnya lanskap pembangkitan listrik, dengan kemajuan berkelanjutan yang mendorong peningkatan efisiensi dan perluasan penerapan di seluruh dunia.

Kepedulian Lingkungan dalam Pembangkitan Listrik

Perbedaan pembangkit listrik antar negara berkontribusi terhadap dampak lingkungan yang berbeda-beda. Perancis hanya mengandalkan 10% kebutuhan listriknya pada bahan bakar fosil, sementara AS dan Tiongkok jauh lebih bergantung pada bahan bakar fosil, masing-masing sebesar 70% dan 80%. Kebersihan lingkungan dari listrik bergantung pada sumbernya, dengan kebocoran metana dan emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil menjadi kontributor signifikan terhadap emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Di AS, pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik merupakan sumber utama emisi sulfur dioksida, komponen utama hujan asam, serta NOx, karbon monoksida, dan materi partikulat.

Badan Energi Internasional (IEA) menekankan perlunya pembangkit listrik rendah karbon untuk mencapai 85% keluaran listrik global pada tahun 2040 untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Organisasi seperti Energy Impact Center (EIC) dan Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa (UNECE) menganjurkan perluasan energi nuklir dan terbarukan untuk mencapai tujuan ini. Tenaga nuklir dipandang sebagai metode penting untuk dekarbonisasi pembangkitan listrik, karena dapat menggerakkan teknologi seperti penangkapan udara langsung untuk menghilangkan emisi karbon dari atmosfer. Namun, masih ada kekhawatiran mengenai limbah nuklir dan risiko keselamatan yang terkait dengan tenaga nuklir.

Metode pembangkit listrik terpusat, khususnya yang melibatkan batu bara dan gas, mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Penambangan batu bara mengganggu lahan yang luas dan membatasi potensi penggunaan lahan, sementara ekstraksi gas alam melepaskan metana, salah satu gas rumah kaca yang kuat. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas tetap menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca, dengan emisi per unit listrik yang dihasilkan jauh lebih tinggi dibandingkan metode lainnya.

Peralatan Pembangkit Listrik: Turbin dan Penggerak Utama

Generator listrik, yang berasal dari penemuan induksi elektromagnetik pada tahun 1830-an, memainkan peran penting dalam produksi listrik. Biasanya, penggerak utama, seperti mesin atau turbin, menggerakkan medan magnet yang berputar melewati kumparan kawat yang tidak bergerak, mengubah energi mekanik menjadi listrik melalui induksi elektromagnetik. Sel surya fotovoltaik dan sel bahan bakar merupakan satu-satunya pengecualian untuk produksi listrik yang bergantung pada generator pada skala komersial.

Turbin: Hampir semua tenaga listrik komersial di seluruh dunia dihasilkan dengan menggunakan turbin, yang digerakkan oleh angin, air, uap, atau gas yang terbakar. Turbin menggerakkan generator, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Berbagai metode memanfaatkan energi mekanik, termasuk mesin panas, tenaga air, angin, dan pasang surut. Mesin panas sebagian besar menggerakkan pembangkit listrik, terutama didorong oleh pembakaran bahan bakar fosil, ditambah dengan fisi nuklir dan sumber-sumber terbarukan. Turbin uap, yang dipelopori oleh Sir Charles Parsons pada tahun 1884, saat ini menyumbang sekitar 80% dari pembangkit tenaga listrik global, dengan memanfaatkan beragam sumber panas. Jenis turbin meliputi:

- Uap: Air dipanaskan oleh pembakaran batu bara di pembangkit listrik tenaga panas, panas fisi nuklir, atau sumber terbarukan seperti biomassa, tenaga surya, atau panas bumi.

- Gas Alam: Digerakkan langsung oleh gas dari pembakaran, dengan siklus gabungan yang memanfaatkan uap dan gas alam. Sekitar 20% listrik global berasal dari gas alam.

- Air: Menangkap energi dari pergerakan air, termasuk air yang jatuh, pasang surut, atau arus panas laut, menyediakan sekitar 16% listrik global.

- Angin: Mengubah energi angin menjadi listrik, dengan tenaga angin menyumbang sekitar 5% dari produksi listrik global.

Turbin dapat menggunakan cairan transfer panas alternatif selain uap, dengan siklus berbasis karbon dioksida superkritis yang menawarkan efisiensi yang lebih tinggi, pertukaran panas yang lebih cepat, dan infrastruktur yang lebih sederhana. Selain itu, generator yang lebih kecil, yang ditenagai oleh mesin bensin atau diesel, berfungsi sebagai sumber daya cadangan atau sumber daya utama di daerah terpencil.

Teknologi Pembangkit Listrik

Sumber Energi Terpusat: Pembangkit listrik besar sangat penting dalam menghasilkan listrik dalam jumlah besar untuk didistribusikan secara luas kepada konsumen. Sebagian besar pembangkit listrik ini, yang disebut pembangkit listrik tenaga panas, menggunakan bahan bakar untuk memanaskan uap, menghasilkan gas bertekanan yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Metode produksi energi konvensional ini bergantung pada berbagai teknologi seperti batu bara, gas, nuklir, tenaga surya, dan tenaga angin.

- Tenaga Surya:

Pembangkit listrik fotovoltaik, yang dikenal sebagai taman surya atau pembangkit listrik tenaga surya, adalah sistem yang terhubung dengan jaringan yang luas yang dirancang untuk memasok listrik bagi para pedagang. Mereka memanfaatkan efek fotovoltaik, mengubah sinar matahari menjadi listrik arus searah (DC). Meskipun tenaga surya terkonsentrasi adalah teknologi pembangkit listrik tenaga surya skala besar lainnya, teknologi fotovoltaik telah mendapatkan penggunaan yang lebih luas karena kelebihannya. Berdasarkan statistik terbaru, sekitar 97% kapasitas tenaga surya skala utilitas menggunakan teknologi fotovoltaik.

- Tenaga Angin:

Ladang angin, yang terdiri dari sekelompok turbin angin, menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi angin. Ladang angin ini memiliki ukuran yang bervariasi dan dapat berlokasi di darat maupun lepas pantai. Meskipun tenaga angin diakui sebagai sumber energi hijau dengan dampak lingkungan yang minimal, terdapat kritik mengenai gangguan visual dan perubahan lanskap. Meskipun demikian, tenaga angin tetap menjadi komponen penting dari portofolio energi terbarukan.

- Tenaga Batubara:

Pembangkit listrik tenaga batu bara membakar batu bara untuk menghasilkan listrik, yang merupakan bagian penting dari produksi listrik global. Namun, pembangkit listrik tenaga batu bara juga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan karena polusi udara dan emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk beralih dari pembangkit listrik tenaga batu bara ke alternatif energi yang lebih bersih.

- Tenaga Gas Alam:

Pembangkit listrik tenaga gas alam membakar gas alam untuk menghasilkan gas bertekanan, menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Meskipun lebih efisien daripada pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga gas alam tetap berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui emisi karbon dioksida. Selain itu, pelepasan metana selama ekstraksi gas juga berdampak pada lingkungan.

- Tenaga Nuklir:

Pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik melalui fisi nuklir, memanfaatkan uranium sebagai bahan bakar. Meskipun tenaga nuklir menyediakan sebagian besar listrik global, masih ada kekhawatiran mengenai limbah radioaktif dan potensi kecelakaan. Terlepas dari risikonya, tenaga nuklir tetap menjadi sumber energi yang signifikan di banyak negara.

Disadur dari: en.wikipedia.org