Teknik Kimia

Pemulihan Energi: Prinsip, Aplikasi, dan Dampak Lingkungan

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 10 Februari 2025

Pemulihan energi

Pemulihan energi mencakup teknik atau metode apa pun untuk meminimalkan input energi ke sistem secara keseluruhan dengan pertukaran energi dari satu sub-sistem dari sistem keseluruhan dengan yang lain. Energi dapat dalam bentuk apa pun di kedua subsistem, tetapi sebagian besar sistem pemulihan energi menukar energi panas baik dalam bentuk yang nyata maupun laten.

Dalam beberapa situasi, penggunaan teknologi yang memungkinkan, baik penyimpanan energi panas harian atau penyimpanan energi panas musiman (STES, yang memungkinkan penyimpanan panas atau dingin di antara musim yang berlawanan), diperlukan agar pemulihan energi dapat dilakukan. Salah satu contohnya adalah limbah panas dari mesin pendingin udara yang disimpan dalam tangki penyangga untuk membantu pemanasan di malam hari.

Prinsip

Aplikasi umum dari prinsip ini adalah pada sistem yang memiliki aliran buangan atau aliran limbah yang ditransfer dari sistem ke sekitarnya. Beberapa energi dalam aliran material tersebut (sering kali berupa gas atau cairan) dapat ditransfer ke aliran material make-up atau input. Aliran massa masukan ini sering kali berasal dari lingkungan sistem, yang berada pada kondisi sekitar, berada pada suhu yang lebih rendah daripada aliran limbah. Perbedaan suhu ini memungkinkan terjadinya perpindahan panas dan dengan demikian perpindahan energi, atau dalam hal ini, pemulihan. Energi panas sering kali dipulihkan dari aliran limbah cair atau gas ke udara segar dan asupan air di dalam gedung, seperti untuk sistem HVAC, atau sistem proses.

Pendekatan sistem

Konsumsi energi adalah bagian penting dari sebagian besar aktivitas manusia. Konsumsi ini melibatkan konversi satu sistem energi ke sistem energi lainnya, misalnya: Konversi energi mekanik ke energi listrik, yang kemudian dapat menyalakan komputer, lampu, motor, dll. Energi input menggerakkan pekerjaan dan sebagian besar diubah menjadi panas atau mengikuti produk dalam proses sebagai energi output. Sistem pemulihan energi memanen daya output dan menyediakannya sebagai daya input untuk proses yang sama atau proses lainnya.

Sistem pemulihan energi akan menutup siklus energi ini untuk mencegah daya input dilepaskan kembali ke alam dan lebih baik digunakan dalam bentuk lain dari pekerjaan yang diinginkan.

Contoh

Pemulihan panas diimplementasikan pada sumber panas seperti misalnya pabrik baja. Air pendingin yang dipanaskan dari proses tersebut dijual untuk memanaskan rumah, toko, dan kantor di daerah sekitarnya.

- Pengereman regeneratif digunakan pada mobil listrik, kereta api, derek berat, dll. Di mana energi yang dikonsumsi saat menaikkan potensi dikembalikan ke pemasok listrik saat dilepaskan.

- Sistem pengurangan tekanan aktif di mana tekanan diferensial dalam aliran fluida bertekanan dipulihkan daripada diubah menjadi panas dalam katup pengurangan tekanan dan dilepaskan.

- Ventilasi pemulihan energi

- Daur ulang energi

- Daur ulang panas air

- Ventilasi pemulihan panas

- Pembangkit uap pemulihan panas

- Mesin Pembangkit Panas Limbah Siklon

- Generator turboexpander hidrogen

- Dioda termal

- Pengoksidasi termal

- Modul Termoelektrik

- Unit pemulihan panas limbah

Senyawa Turbo Listrik (ETC)

Electric Turbo Compounding (ETC) adalah solusi teknologi untuk tantangan meningkatkan efisiensi bahan bakar mesin gas dan diesel dengan memulihkan energi limbah dari gas buang.

STES

- Di sebuah pengecoran logam di Swedia, limbah panas dipulihkan dan disimpan dalam massa besar batuan dasar asli yang ditembus oleh sekelompok 140 lubang bor yang dilengkapi dengan penukar panas (diameter 155mm) sedalam 150m. Penyimpanan ini digunakan untuk memanaskan pabrik yang berdekatan sesuai kebutuhan, bahkan berbulan-bulan kemudian.

- Komunitas Tenaga Surya Drake Landing di Alberta, Kanada menggunakan STES untuk memulihkan dan memanfaatkan panas alami yang akan terbuang percuma. Komunitas ini menggunakan sekelompok sumur bor di batuan dasar untuk penyimpanan panas antar musim, dan ini memungkinkan untuk mendapatkan 97 persen pemanas ruangan sepanjang tahun dari kolektor panas matahari di atap garasi.

- Suhu musim dingin dapat dipulihkan dengan mengedarkan air melalui menara pendingin kering dan menggunakannya untuk mendinginkan akuifer dalam atau kelompok lubang bor. Suhu dingin ini kemudian dipulihkan dari penyimpanan untuk AC musim panas. Dengan koefisien kinerja (COP) 20 hingga 40, metode pendinginan ini bisa sepuluh kali lebih efisien daripada AC konvensional.

Dampak lingkungan

Ada potensi besar untuk pemulihan energi dalam sistem yang ringkas seperti industri besar dan utilitas. Bersama dengan konservasi energi, seharusnya dapat mengurangi konsumsi energi dunia secara dramatis. Efek dari hal ini adalah:

- Berkurangnya jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara

- Berkurangnya partikel di udara, NOx dan CO2 - peningkatan kualitas udara

- Memperlambat atau mengurangi perubahan iklim

- Tagihan bahan bakar yang lebih rendah untuk transportasi

- Ketersediaan minyak mentah yang lebih lama

- Perubahan industri dan ekonomi yang belum sepenuhnya diteliti

Pada tahun 2008, Tom Casten, ketua Pengembangan Energi Daur Ulang, mengatakan bahwa "Kami pikir kami dapat menghasilkan sekitar 19 hingga 20 persen listrik AS dengan panas yang saat ini dibuang oleh industri."

Sebuah studi Departemen Energi tahun 2007 menemukan potensi 135.000 megawatt gabungan panas dan listrik (yang menggunakan pemulihan energi) di AS, dan studi Lawrence Berkley National Laboratory mengidentifikasi sekitar 64.000 megawatt yang dapat diperoleh dari energi limbah industri, tidak termasuk CHP. Studi-studi ini menunjukkan bahwa sekitar 200.000 megawatt, atau 20%, dari total kapasitas listrik dapat berasal dari daur ulang energi di AS. Penggunaan daur ulang energi secara luas dapat mengurangi emisi pemanasan global sekitar 20%. Memang, pada tahun 2005, sekitar 42% polusi gas rumah kaca di AS berasal dari produksi listrik dan 27% dari produksi panas.

Sulit untuk mengukur dampak lingkungan dari implementasi pemulihan energi global di beberapa sektor. Hambatan utamanya adalah:

- Kurangnya teknologi yang efisien untuk rumah-rumah pribadi. Sistem pemulihan panas di rumah-rumah pribadi dapat memiliki efisiensi serendah 30% atau kurang. Mungkin lebih realistis untuk menggunakan konservasi energi seperti insulasi termal atau bangunan yang lebih baik. Banyak daerah yang lebih bergantung pada pendinginan paksa dan sistem untuk mengekstraksi panas dari tempat tinggal untuk digunakan untuk keperluan lain tidak tersedia secara luas.

- Infrastruktur yang tidak efektif. Pemulihan panas khususnya membutuhkan jarak yang pendek dari produsen ke konsumen agar dapat berjalan. Solusinya adalah memindahkan konsumen besar ke sekitar produsen. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi lainnya.

- Sektor transportasi belum siap. Dengan sektor transportasi yang menggunakan sekitar 20% dari pasokan energi, sebagian besar energi dihabiskan untuk mengatasi gravitasi dan gesekan. Mobil listrik dengan pengereman regeneratif tampaknya menjadi kandidat terbaik untuk pemulihan energi. Sistem angin pada kapal sedang dalam pengembangan. Sangat sedikit pekerjaan pada industri penerbangan yang diketahui di bidang ini.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Teknik Kimia

Merancang Proses Kimia: Pendekatan, Dokumentasi, dan Pertimbangan

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 10 Februari 2025

Desain proses

Dalam teknik kimia, desain proses adalah pemilihan dan pengurutan unit untuk transformasi fisik dan/atau kimiawi bahan yang diinginkan. Desain proses adalah pusat dari teknik kimia, dan dapat dianggap sebagai puncak dari bidang tersebut, yang menyatukan semua komponen bidang tersebut.

Desain proses dapat berupa desain fasilitas baru atau dapat berupa modifikasi atau perluasan fasilitas yang sudah ada. Desain dimulai dari tingkat konseptual dan pada akhirnya berakhir dalam bentuk rencana fabrikasi dan konstruksi.Desain proses berbeda dengan desain peralatan, yang lebih dekat dengan desain operasi unit. Proses sering kali mencakup banyak operasi unit.

Dokumentasi

Dokumen desain proses berfungsi untuk mendefinisikan desain dan memastikan bahwa komponen desain saling cocok. Dokumen ini berguna dalam mengkomunikasikan ide dan rencana kepada insinyur lain yang terlibat dalam desain, kepada badan pengatur eksternal, vendor peralatan, dan kontraktor konstruksi.

Dalam urutan yang semakin rinci, dokumen desain proses meliputi:

- Diagram aliran blok (BFD): Diagram yang sangat sederhana yang terdiri dari persegi panjang dan garis yang menunjukkan aliran material atau energi utama.

- Diagram aliran proses (PFD): Biasanya merupakan diagram yang lebih kompleks dari operasi unit utama serta garis aliran. Diagram ini biasanya mencakup neraca material, dan terkadang neraca energi, yang menunjukkan laju aliran tipikal atau desain, komposisi aliran, serta tekanan dan suhu aliran dan peralatan. Ini adalah dokumen utama dalam desain proses.

- Diagram perpipaan dan instrumentasi (P&ID): Diagram yang menunjukkan setiap pipa dengan kelas pipa (baja karbon atau baja tahan karat) dan ukuran pipa (diameter). Diagram ini juga menunjukkan katup beserta lokasi instrumen dan skema kontrol proses.

- Spesifikasi: Persyaratan desain tertulis dari semua item peralatan utama.

Perancang proses biasanya menulis manual operasi tentang cara memulai, mengoperasikan, dan mematikan proses. Mereka juga sering mengembangkan rencana kecelakaan dan proyeksi operasi proses terhadap lingkungan.

Dokumen-dokumen tersebut disimpan setelah pembangunan fasilitas proses untuk menjadi acuan bagi personel yang mengoperasikan. Dokumen-dokumen tersebut juga berguna ketika ada modifikasi pada fasilitas yang direncanakan. Metode utama untuk mengembangkan dokumen proses adalah diagram alir proses.

Pertimbangan desain

Ada beberapa pertimbangan yang perlu dibuat saat merancang unit proses kimia. Konseptualisasi dan pertimbangan desain dapat dimulai setelah kemurnian produk, hasil, dan laju produksi ditentukan.

Tujuan yang mungkin ingin dimasukkan dalam desain:

- Laju keluaran

- Hasil proses

- Kemurnian produk

Batasan-batasan meliputi:

- Biaya modal

- Ruang yang tersedia

Masalah keamanan: pertimbangan terhadap analisis risiko kecelakaan industri atau bahan kimia berbahaya.

- Dampak lingkungan dan proyeksi limbah dan emisi

- Produksi/daur ulang limbah

- Biaya operasional dan pemeliharaan

Faktor-faktor lain yang dapat disertakan oleh perancang adalah:

- Keandalan

- Redundansi

- Fleksibilitas

- Variabilitas

Sumber informasi desain

Desainer biasanya tidak memulai dari awal, terutama untuk proyek yang kompleks. Seringkali para insinyur memiliki data pabrik percontohan yang tersedia atau data dari fasilitas operasi skala penuh. Sumber informasi lain termasuk kriteria desain eksklusif yang disediakan oleh pemberi lisensi proses, data ilmiah yang dipublikasikan, eksperimen laboratorium, dan pemasok bahan baku dan utilitas.

Proses desain

Desain dimulai dengan sintesis proses - pilihan teknologi dan kombinasi unit industri untuk mencapai tujuan. Desain yang lebih rinci berlanjut ketika insinyur dan pemangku kepentingan lainnya menandatangani setiap tahap: konseptual hingga desain terperinci.

Perangkat lunak simulasi sering digunakan oleh para insinyur desain. Simulasi dapat mengidentifikasi kelemahan dalam desain dan memungkinkan para insinyur memilih alternatif yang lebih baik. Namun, para insinyur masih mengandalkan heuristik, intuisi, dan pengalaman saat merancang suatu proses. Kreativitas manusia adalah elemen dalam desain yang kompleks.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Teknik Kimia

Diagram Alir Proses dalam Teknik Kimia: Konsep, Komponen, dan Contoh

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 10 Februari 2025

Diagram alir proses

Diagram alir proses (PFD) adalah diagram yang biasa digunakan dalam teknik kimia dan proses untuk menunjukkan aliran umum proses dan peralatan pabrik. PFD menampilkan hubungan antara peralatan utama dari fasilitas pabrik dan tidak menunjukkan detail kecil seperti detail perpipaan dan peruntukan. Istilah lain yang umum digunakan untuk PFD adalah diagram alir proses. Ini adalah dokumen utama dalam desain proses.

Konten khas dari diagram alir proses

Biasanya, diagram alir proses dari satu unit proses meliputi yang berikut ini:

- Pemipaan proses

- Item peralatan utama

- Koneksi dengan sistem lain

- Aliran pintas dan resirkulasi (daur ulang) utama

- Data operasional

- Nama aliran proses

Diagram aliran proses umumnya tidak menyertakan:

- Kelas pipa atau nomor jalur perpipaan

- Detail instrumentasi

- Jalur pintas kecil

- Instrumentasi

- Pengontrol seperti Kontrol Level atau Kontrol Aliran

- Katup isolasi dan penutup

- Ventilasi dan saluran pembuangan perawatan

Contoh diagram aliran proses

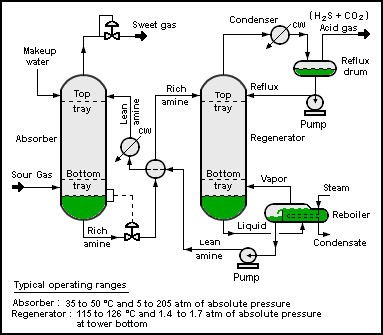

Diagram alir proses di bawah ini menggambarkan satu proses unit teknik kimia yang dikenal sebagai pabrik pengolahan amina:

Beberapa unit proses dalam pabrik industri

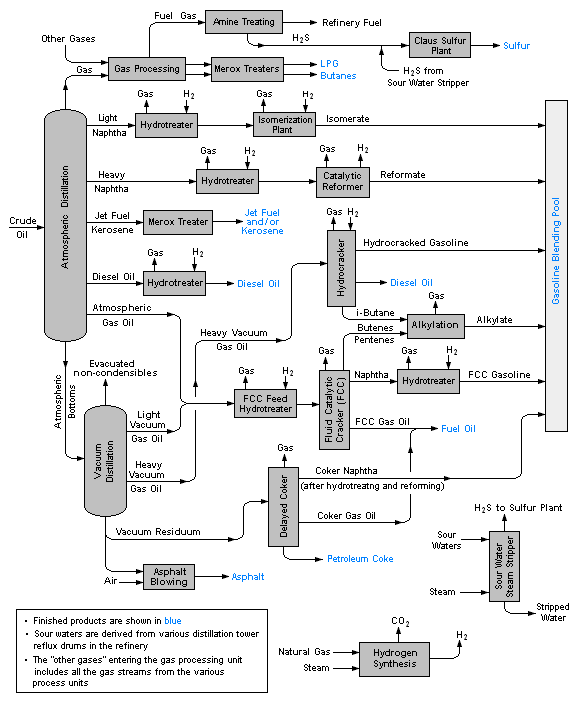

Diagram alir proses di bawah ini adalah contoh diagram alir skematik atau diagram alir blok dan menggambarkan berbagai unit proses dalam kilang minyak biasa:

Hal-hal lain yang menarik

PFD dapat dibuat dengan komputer dari simulator proses (lihat Daftar Simulator Proses Kimia), paket CAD, atau perangkat lunak diagram alir dengan menggunakan perpustakaan simbol teknik kimia. Aturan dan simbol tersedia dari organisasi standardisasi seperti DIN, ISO atau ANSI. Seringkali PFD diproduksi di atas lembaran kertas berukuran besar.

PFD dari banyak proses komersial dapat ditemukan dalam literatur, khususnya dalam ensiklopedia teknologi kimia, meskipun beberapa di antaranya mungkin sudah ketinggalan zaman. Untuk menemukan yang terbaru, basis data paten seperti yang tersedia dari Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat dapat berguna.

Standar

- ISO 15519-1: 2010 (en): Spesifikasi diagram untuk industri proses - Bagian 1: Aturan umum

- ISO 15519-2:2015 (en): Spesifikasi diagram untuk industri proses - Bagian 2: Pengukuran dan kontrol

- ISO 10628-1:2014 (en): Diagram untuk industri kimia dan petrokimia - Bagian 1: Spesifikasi diagram

- ISO 10628-2:2012 (en): Diagram untuk industri kimia dan petrokimia - Bagian 2: Simbol grafis

- ANSI Y32.11: Simbol Grafis Untuk Diagram Aliran Proses (ditarik pada tahun 2003)

- SAA AS 1109: Simbol Grafis Untuk Diagram Alir Proses Untuk Industri Makanan

Disadur dari: en.wikipedia.org

Teknik Kimia

Pengendalian Proses: Pengertian, Contoh, dan Tipe Proses

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 10 Februari 2025

Pengendalian proses

Pengendalian proses adalah disiplin rekayasa yang melibatkan mekanisme dan algoritme untuk mengendalikan keluaran dari suatu proses dengan hasil yang diinginkan. Contohnya, temperatur reaktor kimia harus dikendalikan untuk menjaga keluaran produk.

Pengendalian proses banyak sekali digunakan pada industri dan menjaga konsistensi produk produksi massal seperti proses pada pengilangan minyak, pembuatan kertas, bahan kimia, pembangkit listrik, dan lainnya. Pengendalian proses mengutamakan otomasi sehingga hanya diperlukan sedikit personel untuk mengoperasikan proses yang kompleks.

Sebagai contoh adalah sistem pengaturan temperatur ruangan agar temperatur ruangan terjaga konstan setiap saat, misalnya pada 20 °C. Pada kasus ini, temperatur disebut sebagai variabel terkendali. Selain itu, karena temperatur diukur oleh suatu termometer dan digunakan untuk menentukan kerja pengendali (apakah ruangan perlu didinginkan atau tidak), temperatur juga merupakan variabel input. Temperatur yang diinginkan (20 °C) adalah setpoint. Keadaan dari pendingin (misalnya laju keluaran udara pendingin) dinamakan variabel termanipulasi karena merupakan variabel yang terkena aksi pengendalian.

Alat pengendalian yang umum digunakan adalah Programmable Logic Controller (PLC). Alat ini digunakan untuk membaca input analog maupun digital, melakukan serangkaian program logika, dan menghasilkan serangkaian output analog maupun digital. Pada kasus sistem pengaturan temperatur, temperatur ruangan menjadi input bagi PLC.

Pernyataan-pernyataan logis akan membandingkan setpoint dengan masukan nilai temperatur dan menentukan apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan pendinginan untuk menjaga temperatur agar tetap konstan. Output dari PLC akan memperbesar atau memperkecil aliran keluaran udara pendingin bergantung pada kebutuhan. Untuk suatu sistem pengendalian yang kompleks, perlu digunakan sistem pengendalian yang lebih kompleks daripada PLC. Contoh dari sistem ini adalah Distributed Control System (DCS) atau sistem SCADA.

Tipe proses

Dalam praktiknya, sistem pengendalian proses dapat dikarakteristikkan dalam bentuk:

- Diskrit – Terdapat pada aplikasi manufaktur dan pengemasan. Pemasangan dengan bantuan robot, seperti yang umum digunakan pada produksi otomotif, dapat dikarakteristikkan sebagai pengendalian proses diskrit. Sebagian besar proses manufaktur diskrit melibatkan produksi bagian produk secara diskrit, seperti pembentukan logam.

- Partaian – Beberapa aplikasi membutuhkan digabungkannya beberapa bahan baku spesifik dengan cara tertentu pada jangka waktu tertentu untuk menghasilkan produk samping atau produk akhir. Contohnya adalah pada produksi lem dan perekat, yang umumnya membutuhkan pencampuran bahan baku dalam suatu reaktor yang dipanaskan selama periode waktu tertentu. Contoh lain adalah pada produksi makanan dan obat. Proses partaian biasanya dilakukan untuk memproduksi produk dengan kapasitas rendah hingga sedang.

- Kontinu – Seringkali proses produksi berlangsung secara terus menerus tanpa terhenti. Pengendalian temperatur air pada jaket pemanas secara terus menerus adalah contoh pengendalian proses secara kontinu. Contoh produksi yang berlangsung secara kontinu adalah produksi bahan bakar. Proses kontinu pada proses produksi digunakan untuk memproduksi produk dengan kapasitas besar.

Sumber: id.wikipedia.org

Teknik Kimia

Termodinamika: Studi tentang Energi, Panas, dan Keseimbangan Fisik dalam Sistem

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 10 Februari 2025

Termodinamika

Termodinamika adalah bagian dari fisika yang membahas tentang panas, kerja, dan suhu, serta bagaimana hal-hal ini terhubung dengan energi, entropi, serta karakteristik fisik dari materi dan radiasi. Prinsip-prinsip ini dijelaskan oleh empat hukum termodinamika yang menggunakan konsep-konsep fisika makroskopis yang dapat diukur, meskipun dapat dijelaskan lebih dalam melalui mekanika statistik untuk memahami unsur-unsur mikroskopisnya. Termodinamika memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai disiplin ilmu dan teknik, termasuk kimia fisik, biokimia, teknik kimia, teknik mesin, dan bahkan bidang lain seperti meteorologi.

Sejarah termodinamika dimulai dari upaya untuk meningkatkan efisiensi mesin uap awal, terutama melalui karya Sadi Carnot pada tahun 1824 yang percaya bahwa efisiensi mesin dapat memainkan peran penting dalam pertempuran seperti Perang Napoleon. Lord Kelvin kemudian memberikan definisi ringkas termodinamika pada tahun 1854 yang menyatakan hubungan antara panas dan gaya yang bekerja di antara bagian-bagian benda yang berdekatan, serta hubungan antara panas dengan agen listrik. Clausius menyempurnakan prinsip-prinsip ini, termasuk pengenalan siklus Carnot dan hukum kedua termodinamika pada tahun 1850-an dan 1860-an. Penggunaan awal termodinamika pada mesin kalor mekanis berkembang pesat untuk mempelajari senyawa kimia dan reaksi kimia, dengan termodinamika kimia memperluas pengetahuan tentang peran entropi dalam reaksi kimia. Konsep-konsep tambahan seperti termodinamika statistik dan pendekatan matematis murni oleh Carathéodory juga memberikan kontribusi penting dalam pengembangan termodinamika.

Perkenalan

Deskripsi sistem termodinamika menggunakan prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari empat hukum termodinamika yang membentuk fondasi aksiomatik. Hukum pertama menyatakan bahwa energi dapat dipindahkan di antara sistem fisik melalui panas, kerja, dan perpindahan materi. Hukum kedua mengenali entropi sebagai ukuran keteraturan suatu sistem dan arah di mana sistem tersebut berkembang termodinamika, serta mengukur kerja yang dapat diekstraksi dari sistem.

Dalam konteks termodinamika, kajian dan kategorisasi interaksi antara banyak objek dilakukan. Konsep sistem termodinamika dan lingkungannya menjadi inti dari ini. Sebuah sistem terdiri dari partikel yang sifat-sifatnya ditentukan oleh gerakan rata-rata mereka, dan sifat-sifat ini saling terhubung melalui persamaan keadaan. Kombinasi sifat-sifat ini dapat diungkapkan sebagai energi dalam dan potensial termodinamika, yang membantu menentukan kondisi kesetimbangan dan proses spontan.

Dengan bantuan konsep-konsep ini, termodinamika memungkinkan penjelasan tentang bagaimana sistem merespons terhadap perubahan lingkungannya. Konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik, termasuk mesin, transisi fase, reaksi kimia, fenomena transportasi, bahkan hingga pada lubang hitam. Temuan dalam termodinamika memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, seperti fisika, kimia, teknik, biologi, ilmu material, dan ekonomi, serta bidang lainnya.

Artikel ini terutama membahas termodinamika klasik, yang mempelajari sistem dalam kondisi kesetimbangan termodinamika. Meskipun termodinamika non-ekuilibrium dianggap sebagai perluasan dari kajian klasik, mekanika statistik telah membawa banyak kemajuan dalam bidang tersebut.

Sejarah

Sejarah termodinamika sebagai bidang ilmu dimulai pada masa Otto von Guericke pada tahun 1650, ketika ia membangun pompa vakum pertama dan menunjukkan konsep ruang hampa dengan eksperimen Magdeburg. Guericke ingin membuktikan bahwa ruang hampa bisa ada, menentang pandangan tradisional Aristoteles. Robert Boyle dan Robert Hooke kemudian mempelajari pompa Guericke dan pada tahun 1656, mereka membangun pompa udara yang memungkinkan mereka mengamati hubungan antara tekanan, suhu, dan volume. Dari pengamatan ini, Hukum Boyle lahir, yang menyatakan bahwa tekanan dan volume berbanding terbalik. Denis Papin kemudian mengembangkan alat pencerna uap pada tahun 1679 berdasarkan konsep ini.

Papin juga mengusulkan katup pelepas uap untuk mencegah ledakan mesin. Melalui observasi katup yang bergerak ritmis, Papin mengusulkan ide mesin piston dan silinder, meskipun desain ini tidak dikembangkan olehnya. Namun, pada tahun 1697, Thomas Savery membangun mesin pertama yang berdasarkan desain Papin, diikuti oleh Thomas Newcomen pada tahun 1712. Meskipun awalnya kasar dan tidak efisien, mesin ini menarik perhatian ilmuwan pada masa itu.

Konsep penting tentang kapasitas panas dan panas laten, yang penting bagi termodinamika, dikembangkan oleh Profesor Joseph Black di Universitas Glasgow, tempat James Watt, yang bekerja sebagai pembuat instrumen, juga berada. Watt mengembangkan ide kondensor eksternal, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi mesin uap.

Pada tahun 1824, Sadi Carnot, dikenal sebagai "bapak termodinamika", menerbitkan buku berjudul "Refleksi Kekuatan Motif Api", yang membahas panas, energi, dan efisiensi mesin. Karya ini menandai awal termodinamika sebagai ilmu pengetahuan modern. William Rankine kemudian menulis buku teks termodinamika pertama pada tahun 1859, diikuti dengan kemunculan Hukum Termodinamika Pertama dan Kedua pada tahun 1850-an dari karya-karya seperti Rankine, Rudolf Clausius, dan William Thomson (Lord Kelvin).

Dasar-dasar termodinamika statistik dikembangkan oleh fisikawan seperti James Clerk Maxwell, Ludwig Boltzmann, Max Planck, Rudolf Clausius, dan J. Willard Gibbs. Clausius memperkenalkan konsep entropi pada tahun 1865, sementara Gibbs menunjukkan bagaimana proses termodinamika, termasuk reaksi kimia, dapat dianalisis secara grafis dalam makalah-makalahnya pada tahun 1873–76. Selama awal abad ke-20, ahli kimia seperti Gilbert N. Lewis, Merle Randall, dan EA Guggenheim menerapkan metode matematika Gibbs pada analisis proses kimia.

Cabang-bagian Termodinamika

Kajian tentang sistem termodinamika telah berkembang menjadi beberapa bidang terkait yang menggunakan dasar pemikiran yang berbeda-beda atau menerapkan prinsip-prinsip itu pada berbagai jenis sistem.

Termodinamika Klasik

Termodinamika klasik menggambarkan keadaan sistem termodinamika saat hampir mencapai keseimbangan. Ini menggunakan sifat-sifat yang bisa diamati dan diukur secara kasat mata. Pendekatan ini membantu kita memahami bagaimana energi, kerja, dan panas bertukar dalam sistem berdasarkan hukum-hukum termodinamika. Istilah "klasik" menunjukkan bahwa ini adalah pemahaman awal yang berkembang pada abad ke-19. Ini membahas perubahan sistem dalam hubungannya dengan hal-hal yang bisa diamati secara langsung (seperti ukuran besar).

Mekanika Statistik

Mekanika statistik, juga dikenal sebagai termodinamika statistik, muncul ketika ilmuwan mulai memahami bagaimana partikel-partikel kecil, seperti atom dan molekul, berinteraksi. Bidang ini menghubungkan bagaimana perilaku mikroskopis ini mempengaruhi sifat-sifat yang bisa diamati secara kasat mata. Ini membantu menjelaskan termodinamika klasik dengan cara yang lebih dalam, karena kita memahami lebih baik bagaimana partikel-partikel kecil ini berperilaku.

Termodinamika Kimia

Termodinamika kimia mempelajari hubungan antara energi dan perubahan yang terjadi dalam reaksi kimia atau perubahan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu reaksi kimia akan terjadi dengan sendirinya atau membutuhkan dorongan tambahan.

Termodinamika Kesetimbangan

Termodinamika kesetimbangan melibatkan studi tentang bagaimana materi dan energi berpindah dalam sistem atau objek dari satu keadaan keseimbangan ke keseimbangan lainnya, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk memahami sistem ketika berada dalam kondisi keseimbangan dan bagaimana kondisinya berubah selama operasi termodinamika tertentu.

Termodinamika Non-Ekuilibrium

Termodinamika non-ekuilibrium mempelajari sistem yang tidak berada dalam keseimbangan termodinamika. Karena banyak sistem alami tidak berada dalam keadaan keseimbangan, kita perlu pendekatan yang lebih luas untuk menganalisis mereka. Ini membantu kita memahami bagaimana sistem yang terus-menerus berubah dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Disadur dari: en.wikipedia.org

Teknik Kimia

Teknik Biokimia: Memadukan Keahlian Kimia dan Biologi untuk Solusi Industri

Dipublikasikan oleh Raynata Sepia Listiawati pada 10 Februari 2025

Teknik biokimia

Teknik biokimia, juga dikenal sebagai teknik bioproses, adalah bidang studi yang berakar dari teknik kimia dan teknik biologi. Bidang ini terutama berkaitan dengan desain, konstruksi, dan kemajuan unit proses yang melibatkan organisme biologis (seperti fermentasi) atau molekul organik (sering kali enzim) dan memiliki berbagai aplikasi di bidang-bidang yang diminati seperti bahan bakar nabati, makanan, farmasi, bioteknologi, dan proses pengolahan air. Peran seorang insinyur biokimia adalah mengambil temuan yang dikembangkan oleh ahli biologi dan ahli kimia di laboratorium dan menerjemahkannya ke dalam proses produksi berskala besar.

Sejarah

Selama ratusan tahun, manusia telah memanfaatkan reaksi kimia organisme biologis untuk menciptakan barang. Pada pertengahan tahun 1800-an, Louis Pasteur adalah salah satu orang pertama yang meneliti peran organisme ini ketika ia meneliti fermentasi. Karyanya juga berkontribusi pada penggunaan pasteurisasi, yang masih digunakan hingga hari ini. Pada awal 1900-an, penggunaan mikroorganisme telah meluas, dan digunakan untuk membuat produk industri.

Hingga saat itu, teknik biokimia belum berkembang sebagai sebuah bidang. Baru pada tahun 1928, ketika Alexander Fleming menemukan penisilin, bidang teknik biokimia didirikan. Setelah penemuan ini, sampel dikumpulkan dari seluruh dunia untuk melanjutkan penelitian tentang karakteristik mikroba dari berbagai tempat seperti tanah, kebun, hutan, sungai, dan sungai. Saat ini, insinyur biokimia dapat ditemukan bekerja di berbagai industri, mulai dari makanan hingga farmasi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan produksi yang membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana sistem biologis dan reaksi kimia berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini.

Pendidikan

Teknik biokimia bukanlah jurusan yang ditawarkan oleh sebagian besar universitas dan merupakan bidang minat di bawah jurusan teknik kimia dalam banyak kasus. Universitas-universitas berikut ini diketahui menawarkan gelar dalam bidang teknik biokimia:

- Brown University - Providence, RI

- Christian Brothers University - Memphis, TN

- Sekolah Pertambangan Colorado - Golden, CO

- Universitas Rowan - Glassboro, NJ

- Universitas Colorado Boulder - Boulder, CO

- Universitas Georgia - Athena, GA

- Universitas California, Davis - Davis, CA

- University College London - London, Inggris Raya

- Universitas California Selatan - Los Angeles, CA

- University of Western Ontario - Ontario, Kanada

- Institut Teknologi India (BHU) Varanasi - Varanasi, UP

- Institut Teknologi India Delhi - Delhi

- Institut Teknologi Tijuana - Meksiko

- Universitas Baghdad, Sekolah Tinggi Teknik, Biokimia Al-Khawarizmi

Aplikasi

Bioteknologi

Bioteknologi dan teknik biokimia terkait erat satu sama lain karena teknik biokimia dapat dianggap sebagai sub-cabang bioteknologi. Salah satu fokus utama bioteknologi adalah di bidang medis, di mana para insinyur biokimia bekerja untuk merancang obat-obatan, organ buatan, perangkat biomedis, sensor kimia, dan sistem pengiriman obat. Insinyur biokimia menggunakan pengetahuan mereka tentang proses kimia dalam sistem biologis untuk menciptakan produk nyata yang meningkatkan kesehatan masyarakat. Bidang studi spesifik meliputi metabolisme, enzim, dan rekayasa jaringan. Studi tentang kultur sel banyak digunakan dalam teknik biokimia dan bioteknologi karena banyak aplikasinya dalam mengembangkan bahan bakar alami, meningkatkan efisiensi dalam memproduksi obat-obatan dan proses farmasi, dan juga menciptakan obat untuk penyakit. Aplikasi medis lainnya dari teknik biokimia dalam bioteknologi adalah pengujian genetika dan farmakogenomik.

Industri Makanan

Insinyur biokimia terutama berfokus pada perancangan sistem yang akan meningkatkan produksi, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Beberapa makanan yang biasa diproses termasuk gandum, buah-buahan, dan susu yang menjalani proses seperti penggilingan, dehidrasi, dan pasteurisasi untuk menjadi produk yang dapat dijual. Ada tiga tingkat pengolahan makanan: primer, sekunder, dan tersier.

Pengolahan pangan primer melibatkan proses mengubah produk pertanian menjadi produk lain yang dapat diubah menjadi makanan, pengolahan pangan sekunder adalah pembuatan makanan dari bahan-bahan yang sudah tersedia, dan pengolahan pangan tersier adalah produksi komersial makanan siap santap atau makanan siap saji. Mengeringkan, mengawetkan, mengasinkan, dan memfermentasi makanan adalah beberapa teknik pengolahan makanan tertua yang digunakan untuk mengawetkan makanan dengan mencegah ragi, jamur, dan bakteri yang menyebabkan pembusukan. Metode untuk mengawetkan makanan telah berevolusi untuk memenuhi standar keamanan makanan saat ini tetapi masih menggunakan proses yang sama seperti di masa lalu.

Insinyur biokimia juga bekerja untuk meningkatkan nilai gizi produk makanan, seperti pada beras emas, yang dikembangkan untuk mencegah kekurangan vitamin A di daerah-daerah tertentu di mana hal ini menjadi masalah. Upaya untuk memajukan teknologi pengawetan juga dapat memastikan retensi nutrisi yang tahan lama saat makanan disimpan. Pengemasan memainkan peran kunci dalam mengawetkan serta memastikan keamanan makanan dengan melindungi produk dari kontaminasi, kerusakan fisik, dan gangguan.Pengemasan juga dapat mempermudah pengangkutan dan penyajian makanan. Pekerjaan umum bagi insinyur biokimia yang bekerja di industri makanan adalah merancang cara untuk melakukan semua proses ini dalam skala besar untuk memenuhi permintaan populasi. Tanggung jawab untuk jalur karier ini termasuk merancang dan melakukan eksperimen, mengoptimalkan proses, berkonsultasi dengan kelompok untuk mengembangkan teknologi baru, dan menyiapkan rencana proyek untuk peralatan dan fasilitas.

Disadur dari: en.wikipedia.org