Teknik Lingkungan

Penerapan Teknik Lingkungan dalam Kehidupan Nyata

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025

Teknik lingkungan menggunakan prinsip sains dan teknologi untuk menjaga lingkungan kita tetap aman dan sehat. Bidang ini sudah ada sejak lama, mengerjakan hal-hal seperti air bersih dan solusi modern untuk masalah lingkungan. Pada dasarnya, ini adalah tentang memastikan bahwa kita memiliki tempat yang baik untuk hidup sekarang dan di masa depan. Pada artikel ini, kita akan belajar tentang aplikasi kehidupan nyata dari aplikasi kehidupan nyata dari teknik lingkungan.

Apa saja aplikasi teknik lingkungan?

Ada banyak kegunaan teknik lingkungan yang berbeda, semuanya bertujuan untuk membuat bumi lebih sehat dan berkelanjutan. Ada beberapa bidang utama di mana para insinyur lingkungan memberikan dampak yang signifikan. Kita dapat melihat bagaimana teknik lingkungan digunakan dalam berbagai cara yang berbeda dan signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari dari contoh-contoh di bawah ini.

Penerapan teknik lingkungan dalam kehidupan nyata

Manajemen sumber daya air

Hal ini mencakup pengelolaan air hujan untuk mencegah banjir, pengolahan air limbah untuk mengurangi dampak lingkungan, dan memastikan pasokan air minum yang aman dan dapat diandalkan. Upaya-upaya ini membantu melindungi alam dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pengendalian polusi

Insinyur lingkungan merancang alat untuk membersihkan polusi di udara, air, dan tanah. Mereka menciptakan teknologi untuk menangkap polutan dari kendaraan, pabrik, dan pertanian, sehingga lingkungan kita menjadi lebih bersih dan aman bagi semua orang.

Pengelolaan limbah

Insinyur lingkungan memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem pengumpulan dan pembuangan sampah yang efektif. Mereka mempromosikan pengelolaan limbah yang berkelanjutan melalui pengomposan, daur ulang, dan praktik pembuangan sampah yang bertanggung jawab, yang berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua orang.

Penilaian dampak lingkungan

Insinyur lingkungan menilai bagaimana proyek-proyek bangunan besar dapat berdampak pada alam sebelum dimulai. Hal ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, sehingga mendorong ekosistem yang lebih sehat dan seimbang.

Pemulihan lingkungan

Insinyur lingkungan sangat penting untuk memperbaiki bencana lingkungan dan memulihkan ekosistem yang rusak. Mereka memainkan peran penting dalam membersihkan area yang tercemar dan mengurangi konsekuensi dari kerusakan lingkungan, bekerja untuk membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih sehat bagi semua orang.

Instalasi pengolahan air kota

Insinyur lingkungan membangun sistem yang membersihkan air dari danau, sungai, atau sumber bawah tanah. Hal ini memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke air minum yang aman dan bersih, yang penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem pengolahan air limbah industri

Membuat instalasi pengolahan untuk air limbah pabrik, menghilangkan zat-zat berbahaya sebelum mengembalikan air ke alam. Hal ini mencegah polusi, menjaga ekosistem dan memastikan lingkungan yang bersih untuk semua.

Sistem pemantauan dan pengendalian kualitas udara

Insinyur lingkungan sangat penting dalam mengurangi polusi udara dan memantau kualitas udara. Mereka mengembangkan teknologi seperti filter di gedung, scrubber di industri, dan konverter di mobil untuk meningkatkan kebersihan udara. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan udara yang lebih bersih untuk dihirup oleh semua orang.

Desain bangunan berkelanjutan

Insinyur lingkungan sangat penting dalam merancang bangunan ramah lingkungan. Mereka membantu menerapkan teknologi seperti pengumpulan air hujan, lampu dan pemanas hemat energi, dan bahan daur ulang untuk membuat bangunan yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan.

Bioremediasi situs yang berkontaminasi

Insinyur lingkungan dapat membuat rencana bioremediasi ketika polutan berbahaya mencemari tanah atau air tanah. Ini menawarkan metode yang berkelanjutan dan alami untuk membersihkan daerah yang tercemar dengan menggunakan mikroba atau tanaman untuk mengurai atau menyerap racun.

Kesimpulan

Insinyur lingkungan telah secara signifikan meningkatkan kesehatan planet kita dengan memastikan air bersih, udara, dan solusi yang berkelanjutan. Pekerjaan mereka termasuk merancang fasilitas pengolahan air dan program pembersihan untuk melindungi lingkungan dan menciptakan dunia yang sehat bagi generasi mendatang. Mereka memainkan peran penting dalam meminimalkan bahaya dan mempromosikan keberlanjutan untuk hari esok yang lebih baik.

Apa saja peluang karir di bidang teknik lingkungan?

Insinyur lingkungan dapat bekerja di berbagai tempat seperti bisnis, kantor pemerintah, dan perusahaan konsultan swasta. Mereka fokus pada bidang-bidang seperti air, kualitas udara, limbah, dan pembersihan lingkungan.

Apakah teknik lingkungan merupakan bidang yang sulit untuk dipelajari?

Program-program teknik lingkungan sangat ketat dan membutuhkan pemahaman yang kuat tentang sains, matematika, dan prinsip-prinsip teknik. Terlepas dari tantangannya, menekuni bidang ini menawarkan karier yang memuaskan di mana Anda dapat membuat dampak yang signifikan terhadap dunia dengan mengatasi masalah lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan.

Apa saja tantangan lingkungan terbesar yang kita hadapi saat ini?

Insinyur lingkungan adalah pemain kunci dalam mengatasi masalah lingkungan yang mendesak seperti polusi udara, pengelolaan limbah, kelangkaan air, dan perubahan iklim. Mereka memimpin upaya untuk menemukan solusi yang efektif dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Bagaimana saya dapat terlibat dalam perlindungan lingkungan?

Anda dapat membantu melindungi lingkungan dengan berbagai cara, meskipun Anda bukan seorang insinyur lingkungan. Anda dapat mendukung kebijakan ramah lingkungan, mendorong bisnis yang ramah lingkungan, dan mengurangi limbah Anda sendiri untuk membuat perbedaan.

Bagaimana masa depan teknik lingkungan?

Teknik lingkungan memiliki masa depan yang cerah karena seiring dengan semakin kompleksnya masalah lingkungan, akan selalu ada permintaan untuk solusi inovatif. Insinyur lingkungan akan memainkan peran penting dalam menciptakan strategi dan teknologi baru untuk membuat planet kita lebih berkelanjutan di masa depan.

Disadur dari: geeksforgeeks.org

Teknik Lingkungan

Perubahan Iklim

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025

Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar yang dihadapi dunia pada abad ke-21. Hal ini juga telah diidentifikasi sebagai ancaman terhadap keamanan global oleh organisasi seperti Departemen Pertahanan AS . Selain dampaknya terhadap lingkungan, perubahan iklim juga dapat meningkatkan katalis konflik dan ketidakstabilan dengan memberikan tekanan pada sumber daya pangan dan air, mendorong migrasi lintas batas negara, dan meningkatkan frekuensi bencana nasional. Meningkatnya fokus pada titik temu antara perubahan iklim dan keamanan global memerlukan analisis khusus mengenai bagaimana dampak iklim dapat berkontribusi, secara langsung atau tidak langsung, terhadap tantangan keamanan global tertentu. Radikalisasi, yang dalam artikel ini akan didefinisikan sebagai proses di mana individu mengadopsi ideologi ekstremis berkekerasan, merupakan salah satu tantangan keamanan yang mungkin terkena dampak secara tidak langsung oleh perubahan iklim. Potensi hubungan antara perubahan iklim dan radikalisasi dengan ekstremisme kekerasan dapat dipelajari di Indonesia, sebuah negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan memiliki sejarah ekstremisme kekerasan .

Ekstremisme di Indonesia

Ancaman ekstremisme utama di Indonesia berasal dari kelompok ekstremis Islam, yang berupaya menggunakan kekerasan untuk menggantikan sistem politik Indonesia yang demokratis dan pluralis dengan rezim Islam fundamentalis. Islam Indonesia memiliki tradisi toleransi dan pluralitas, yang dibentuk oleh penyebarannya secara bertahap melalui perdagangan, pertukaran budaya, dan konversi, serta keragaman agama dan budaya di Indonesia. Namun, penafsiran Islam yang lebih fundamentalis mulai mengakar di Indonesia pada abad ke-20, ketika pelajar Indonesia yang kembali dari sekolah Islam di Dunia Arab membawa kembali penafsiran Islam yang lebih konservatif. Masuknya penafsiran Islam yang lebih fundamentalis ke Indonesia menciptakan bentrokan antara pihak yang berupaya melestarikan versi Islam Indonesia yang lebih toleran dan pihak yang mendukung penafsiran Islam yang lebih konservatif. Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia II, kelompok ekstremis Islam Darul Islam melancarkan pemberontakan melawan pemerintah sekuler dalam upaya untuk menciptakan kekhalifahan Islam. Meskipun kelompok-kelompok ekstremis ditindas di bawah kediktatoran Sukarto dan Suharno, penafsiran Islam yang lebih konservatif terus menyebar ketika negara-negara Arab—khususnya Arab Saudi— mendorong penafsiran Islam yang lebih fundamentalis melalui pembangunan masjid, sekolah, dan badan amal. Setelah transisi Indonesia menuju demokrasi pada tahun 1998, para ekstremis dari luar negeri dapat kembali ke negara tersebut, mengorganisir kelompok, dan melakukan serangan pada awal tahun 2000an.

Saat ini, terdapat sejumlah kelompok ekstremis yang beroperasi di Indonesia seperti Jemaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Negara Islam Indonesia (NII). Pada masa puncak ancaman ekstremisme di Indonesia pada awal tahun 2000an, JI merupakan kelompok terbesar dan paling terorganisir, melakukan beberapa serangan besar—yang paling mematikan adalah Bom Bali tahun 2002. Saat ini tidak ada kelompok ekstremis di Indonesia yang memiliki sumber daya dan organisasi sebaik JI pada tahun 2000an, berkat peningkatan upaya pemberantasan terorisme. Namun, serangan sesekali memang terjadi, yang menunjukkan masih adanya ancaman ekstremisme dan radikalisasi di Indonesia.

Perubahan iklim dan faktor sosial ekonomi di balik radikalisasi

Salah satu dampak perubahan iklim terhadap radikalisasi di Indonesia adalah dengan semakin intensifnya faktor sosial ekonomi di balik radikalisasi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerawanan pangan. Sebagai negara kepulauan yang berada di sisi Pasifik dari sistem El Niño, Indonesia sangat rentan terhadap perubahan lingkungan seperti kenaikan suhu rata-rata, kenaikan permukaan laut, kekeringan, dan bencana alam yang lebih sering terjadi. Dampak iklim ini dapat mengganggu sektor-sektor inti perekonomian Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Meningkatnya suhu, misalnya, dapat mempersulit pertanian—khususnya penanaman padi . Perairan yang lebih hangat juga dapat mengancam kehidupan laut, mengurangi stok ikan dan mematikan terumbu karang yang menjadi andalan banyak penduduk pedesaan di Indonesia untuk mencari ikan dan pendapatan dari pariwisata.

Meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan kekeringan dapat mempersulit pertanian karena memperpendek musim tanam, sehingga mengancam budidaya tanaman yang memerlukan banyak air seperti padi. Kenaikan permukaan air laut juga dapat mengganggu sektor perekonomian Indonesia karena salinitas akuifer pesisir dan membanjiri lahan pertanian dan kolam pemancingan di dekat pantai, sehingga mengurangi hasil pertanian dan perikanan. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan wilayah daratan paling besar yang berisiko terhadap kenaikan permukaan air laut. Dengan 60 persen —lebih dari 165 juta orang—penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir, kenaikan permukaan air laut mengancam sebagian besar penduduk Indonesia dengan banjir dan genangan di wilayah pesisir. Terakhir, peningkatan frekuensi bencana alam seperti angin topan yang lebih dahsyat atau banjir akibat curah hujan ekstrem dapat menyebabkan kerusakan ekonomi, khususnya di daerah pedesaan dengan infrastruktur ketahanan iklim yang terbatas.

Gangguan yang disebabkan oleh perubahan iklim terhadap industri-industri penting di Indonesia seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dapat memicu pengangguran dan memperparah kemiskinan di daerah pedesaan, yang paling bergantung pada industri-industri tersebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat mengurangi nilai total produksi padi irigasi di Indonesia—produk pertanian utama negara ini—sebesar 20 persen pada tahun 2050, sehingga menimbulkan risiko ekonomi yang signifikan bagi para petani. Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di daerah pedesaan dapat mempercepat migrasi ke kota-kota di Indonesia, sehingga mengakibatkan peningkatan kemiskinan perkotaan dan bertambahnya jumlah penduduk miskin perkotaan jika kesempatan kerja tidak mampu mengimbangi kedatangan para migran. Selain itu, gangguan terhadap pertanian dan perikanan berpotensi meningkatkan harga pangan di seluruh negeri, terutama selama periode kekeringan parah, yang mengakibatkan kerawanan pangan dan meningkatkan paparan kemiskinan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Ketergantungan masyarakat Indonesia pada makanan pokok yang rentan terhadap perubahan iklim seperti makanan laut dan beras memperbesar risiko kerawanan pangan, dengan makanan laut merupakan lebih dari separuh protein hewani dalam makanan orang Indonesia dan konsumsi beras per kapita sebesar 150kg (330 pon) per orang pada tahun 2017. Terakhir, perubahan iklim Perubahan ini mengancam peningkatan ketimpangan kekayaan karena 26 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan, serta mereka yang berada di dekat garis kemiskinan, memiliki kemampuan paling terbatas untuk beradaptasi terhadap dampak iklim seperti kenaikan permukaan air laut atau bencana alam.

Tren-tren ini dapat menciptakan populasi individu yang rentan terhadap radikalisasi. Kemiskinan yang semakin meningkat atau semakin mengakar, misalnya, dapat meningkatkan kemungkinan radikalisasi di Indonesia karena penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendapatan yang lebih rendah dan kemungkinan kepatuhan terhadap ideologi radikal. Pengangguran , khususnya di kalangan laki-laki muda, juga dapat meningkatkan kemungkinan radikalisasi dengan menciptakan keluhan yang membuat individu lebih cenderung melakukan tindakan kekerasan atau mengadopsi ideologi ekstremis. Selain itu, meningkatnya kemiskinan perkotaan—akibat percepatan migrasi dan kenaikan harga pangan—dapat menjadi faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya radikalisasi . Meningkatnya kesenjangan kekayaan juga bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko radikalisasi karena masyarakat miskin Indonesia mungkin beralih ke ideologi ekstremis sebagai cara untuk menutupi kekurangan harta benda.

Perubahan iklim dan faktor politik di balik radikalisasi

Selain memperkuat faktor sosial ekonomi di balik radikalisasi di Indonesia, perubahan iklim juga dapat menciptakan kondisi politik yang meningkatkan risiko radikalisasi. Perubahan iklim, misalnya, dapat menciptakan periode pemerintahan yang lemah setelah terjadinya bencana alam yang lebih sering dan hebat seperti angin topan atau banjir. Tata kelola yang lemah di beberapa wilayah di negara ini akan memudahkan kelompok ekstremis untuk beroperasi dan merekrut pengikut. Kelompok juga bisa mendapatkan pendukung dengan memberikan upaya kemanusiaan dan amal. Beberapa kelompok ekstremis di Indonesia telah memberikan layanan amal kepada anggotanya dan keluarga mereka, dan mungkin akan beralih memberikan bantuan ketika bencana alam semakin sering terjadi.

Ketidaknyamanan umum akibat dampak iklim juga dapat meningkatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Krisis pangan yang dipicu oleh peristiwa perubahan iklim yang besar, misalnya, dapat mengurangi kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah jika lembaga-lembaga tersebut gagal mengatasi kenaikan harga atau kerawanan pangan. Demikian pula, dampak perubahan iklim lainnya seperti banjir atau angin topan dapat meningkatkan ketidakpuasan masyarakat yang terkena dampak terhadap pemerintah karena kebijakan mengenai isu-isu seperti perekonomian dan pengentasan kemiskinan tampak tidak efektif. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah dapat membuat individu lebih cenderung menerima ideologi ekstremis dan membuat mereka lebih bersedia mendukung perombakan sistem pemerintahan saat ini—seperti rezim Islam fundamentalis.

Terdapat preseden mengenai isu lingkungan yang menciptakan kondisi politik yang mendukung radikalisasi di Indonesia. Selama tahun 1997 dan 1998, negara ini dilanda kekeringan yang luar biasa parah akibat pola El Niño yang sangat kuat. Kekeringan menyebabkan krisis pangan, dan menambah penderitaan ekonomi akibat krisis keuangan Asia tahun 1997. Krisis pangan dan penderitaan ekonomi menyebabkan ketidakpuasan yang parah terhadap pemerintah, dengan protes besar-besaran yang mengakibatkan pergantian rezim yang menggantikan rezim otoriter Suharno dengan pemerintahan yang demokratis, meskipun lemah. Lemahnya pemerintahan dan ketidakstabilan politik akibat transisi memungkinkan JI untuk bertindak berdasarkan ideologinya dengan merekrut pengikut dan merencanakan serangan, yang kemudian berujung pada serangan besar pada tahun 2000an.

Kesimpulan

Perubahan iklim dapat mempengaruhi faktor sosial ekonomi dan politik di balik radikalisasi. Di Indonesia, perubahan iklim berisiko memperparah kemiskinan dan pengangguran serta menciptakan periode ketidakstabilan politik dan lemahnya pemerintahan, sehingga berkontribusi terhadap risiko radikalisasi serta faktor-faktor di tingkat individu yang mendorong radikalisasi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa radikalisasi adalah masalah yang sangat kompleks dan terdapat beragam faktor, baik di tingkat masyarakat maupun individu, yang dapat berkontribusi terhadap radikalisasi, banyak di antaranya tidak dibahas dalam artikel ini dan tidak dibahas dalam artikel ini. terkait dengan perubahan iklim. Penting juga untuk dicatat bahwa radikalisasi berbeda dari terorisme—seperti yang didefinisikan sebelumnya, radikalisasi dalam artikel ini berarti mengadopsi ideologi ekstremis dan bukan melakukan tindakan terorisme. Daripada berargumentasi bahwa perubahan iklim saja berkontribusi terhadap atau bahkan menyebabkan radikalisasi dan terorisme, perubahan iklim harus dilihat sebagai faktor yang akan berkontribusi terhadap peningkatan risiko radikalisasi, terutama ketika dampaknya menjadi lebih jelas.

Oleh karena itu, perubahan iklim merupakan fenomena penting untuk dipertimbangkan dalam upaya pemberantasan terorisme global. Strategi iklim yang efektif dapat mendorong deradikalisasi dengan melawan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mendorong radikalisasi. Peningkatan radikalisasi menciptakan lebih banyak kelompok ekstremis untuk direkrut dan dapat meningkatkan risiko aksi teroris. Pada akhirnya, upaya global untuk memerangi terorisme harus menambahkan analisis risiko lingkungan hidup ke dalam upaya melawan radikalisasi dan ekstremisme.

Sumber: hir-harvard-edu

Teknik Lingkungan

Masalah Lingkungan di Indonesia: Keprihatinan yang Terus Berkembang

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025

Perpaduan antara lokasi geografis, populasi yang besar, dan pengawasan lingkungan yang buruk dari pemerintah Indonesia telah menyebabkan isu-isu lingkungan yang signifikan berkembang selama beberapa dekade terakhir. Kini, Indonesia harus mengatasi masalah-masalah lingkungan ini sebelum masalah-masalah tersebut secara signifikan merugikan penduduk dan ekonominya.

Masalah lingkungan di indonesia

Indonesia, negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, berada pada titik kritis karena menghadapi masalah lingkungan yang sedang berlangsung di Indonesia. Tantangan-tantangan ini mengancam populasi dan ekonomi negara, dengan penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan - sekitar 26 juta jiwa - yang paling berisiko. Kelompok ini tidak hanya sangat bergantung pada lingkungan alam untuk mendapatkan makanan dan pendapatan, tetapi mereka juga cenderung tinggal di daerah yang paling berisiko dan paling tidak mampu beradaptasi terhadap dampak iklim.

Ketergantungan terhadap lingkungan ini membuat perubahan lingkungan dan iklim yang sedang berlangsung di Indonesia tidak hanya menjadi masalah ekologi tetapi juga merupakan faktor penting yang berdampak pada kesejahteraan dan mata pencaharian jutaan orang.

Perubahan lingkungan yang terjadi di Indonesia: isu lingkungan hidup di Indonesia 2024

Lanskap lingkungan di Indonesia sedang mengalami perubahan drastis yang didorong oleh aksi-aksi lokal dan global. Setiap perubahan ini memiliki penyebab, dampak, dan solusinya masing-masing. Berikut adalah beberapa isu lingkungan utama di Indonesia pada tahun 2024:

Deforestasi di Indonesia

Indonesia memiliki cakupan hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Pada tahun 1960-an, hampir 80% dari luas daratannya ditutupi oleh hutan. Pada tahun 2001, angka ini turun menjadi 50%, dan sejak tahun 2000, tutupan hutan telah menurun sebesar 18%.

![]()

sumber: climateimpactstracker.com Gambar 1. Kehilangan hutan akibat kebakaran di Indonesia, 2000-2005.

Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan untuk penggunaan lain, seperti pertanian, pertambangan, dan urbanisasi. Namun, sejauh ini, bagian terbesar (23% dari total kehilangan hutan) disebabkan oleh pengembangan perkebunan kelapa sawit. Indonesia memproduksi 59% minyak kelapa sawit dunia.

Deforestasi di Indonesia memiliki implikasi yang serius bagi lingkungan alam dan manusia. Bagi lingkungan, hal ini mengurangi habitat yang tersedia bagi banyak hewan, termasuk spesies yang terancam punah. Indonesia merupakan rumah bagi 10% spesies mamalia dunia dan 16% spesies burung dunia. Selain itu, hutan hujan berperan sebagai penyerap karbon utama, dan deforestasi melepaskan karbon dioksida ke atmosfer serta mengurangi jumlah pohon yang tersedia untuk menyerap karbon dioksida.

Hal ini merupakan masalah besar, karena dapat menyebabkan erosi, yang mengurangi kesuburan tanah dan mengganggu komunitas asli. Hal ini mengancam mata pencaharian petani lokal dan memaksa orang untuk pindah ke pusat-pusat kota, yang telah menjadi rumah bagi lebih dari 50% populasi negara.

Meningkatnya permukaan air laut

Indonesia memiliki garis pantai terbesar kedua di dunia dan lebih dari 17.000 pulau. Banyak dari pulau-pulau ini dan sebagian besar pesisir lainnya berada di dataran rendah. Akibat perubahan iklim, permukaan air laut global sudah naik, dan lajunya terus meningkat.

Diperkirakan bahwa pada akhir abad ini, 115 dari pulau-pulau ini akan terendam air, dan sebagian besar garis pantai tidak dapat dihuni. Hal ini akan berdampak pada 60% populasi negara yang tinggal di pesisir pantai dan menggusur sejumlah besar penduduk.

Menurunnya perikanan

Perikanan Indonesia menyumbang 26,9 miliar dolar AS pada perekonomian Indonesia dan merupakan 50% dari sumber protein penduduk. Namun, stok ikan di Indonesia telah menurun sebesar 4% sejak tahun 2017, dan 53% dari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dianggap telah "dieksploitasi penuh". Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor manusia, mulai dari penangkapan ikan ilegal hingga pengawasan pemerintah yang buruk.

Menurunnya perikanan merugikan perekonomian dan membahayakan 12 juta orang yang bekerja di sektor perikanan. Hal ini juga membahayakan masyarakat umum dengan mengurangi akses jangka panjang ke sumber makanan penting. Diperkirakan, jumlah tangkapan ikan dapat menurun 20-30% pada tahun 2050.

Meningkatnya kebakaran hutan

Seiring dengan deforestasi yang dilakukan oleh manusia, kebakaran hutan merupakan ancaman yang signifikan bagi hutan hujan Indonesia. Kebakaran hutan semakin sering terjadi, dan sejak tahun 2001, kebakaran telah menyebabkan hilangnya 10% hutan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh pembukaan lahan pertanian dengan cara tebang dan bakar yang dikombinasikan dengan kondisi yang lebih kering.

![]()

sumber: climateimpactstracker.com Kebakaran hutan di Indonesia merupakan masalah lingkungan yang paling utama di negara ini.

Bagi manusia, hal ini menyebabkan lebih banyak polusi udara dan kerugian ekonomi yang signifikan. Polusi udara merupakan risiko kesehatan utama di negara ini, dan data menunjukkan bahwa polusi udara semakin memburuk. Pada tahun 2015, kebakaran menyebabkan kerugian sebesar USD 16 miliar dan 100.00 kematian dini.

Apa saja masalah lingkungan di jakarta?

Jakarta memiliki banyak masalah lingkungan yang sama dengan daerah lain di Indonesia. Beberapa yang paling kritis adalah naiknya permukaan air laut dan banjir. 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, dan diperkirakan 25% wilayah Jakarta akan terendam air pada tahun 2050. Seiring dengan naiknya permukaan air laut, tingkat banjir juga meningkat, yang membuat kota ini terhenti. Akibatnya, negara ini mempertimbangkan untuk membangun ibu kota baru, terutama karena perubahan iklim.

![]()

Sumber: climateimpactstracker.com Kenaikan permukaan air laut di Jakarta pada tahun 2100.

Dampak lingkungan utama lainnya adalah kualitas udara yang buruk. Udara kota Jakarta baru-baru ini disebut sebagai "yang paling tercemar di dunia". Hal ini terutama disebabkan oleh kendaraan dan pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil, serta dampak iklim. Polusi udara yang tinggi dianggap sebagai faktor risiko lingkungan utama kematian di kota ini. Hal ini diperparah dengan meningkatnya jumlah hari dengan cuaca panas yang ekstrem setiap tahunnya. Panas yang ekstrem membuat masyarakat yang rentan dan miskin berisiko terkena penyakit yang berhubungan dengan panas.

Solusi untuk masalah lingkungan di indonesia: dukungan pemerintah

Tanggapan Indonesia terhadap isu-isu lingkungan ini sangat penting untuk menjaga masa depan penduduknya yang sangat besar. Oleh karena itu, Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah lingkungan ini. Sebagai contoh, Indonesia telah menerapkan kebijakan seperti moratorium perkebunan kelapa sawit baru dari tahun 2018 hingga 2021 untuk mengatasi masalah deforestasi dan kebakaran hutan. Hal ini menyebabkan penurunan deforestasi sebesar 75% antara tahun 2019 dan 2020.

Terlepas dari langkah-langkah tersebut, skala degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim di Indonesia menuntut pendekatan yang lebih agresif dan terintegrasi. Hal ini akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, yang juga diperlukan agar Indonesia dapat mencapai target nol emisi pada tahun 2060. Strategi yang ada saat ini, meskipun merupakan langkah ke arah yang benar, perlu ditingkatkan agar dapat melindungi lingkungan alam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara memadai.

Disadur dari: climateimpactstracker.com

Teknik Lingkungan

Teknik Lingkungan

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025

Sebagai calon mahasiswa teknik, Anda pasti penasaran dengan apa saja yang ditawarkan Teknik Lingkungan. Teknik lingkungan adalah cabang teknik yang mempunyai peluang untuk menciptakan cara hidup yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak berbahaya terhadap lingkungan.

Teknik Lingkungan adalah integrasi ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip teknik untuk memperbaiki lingkungan alam, menyediakan air, udara, dan tanah yang sehat untuk tempat tinggal manusia dan organisme lain, serta untuk memperbaiki lokasi polusi.

Apa itu teknik lingkungan: penjelasan konsep

Pada intinya, Teknik Lingkungan adalah tentang mengatasi isu-isu yang menyangkut lingkungan dan kesehatan masyarakat. Peran Anda sebagai Insinyur Lingkungan adalah menggunakan prinsip biologi dan kimia untuk memecahkan masalah lingkungan. Menganalisis data ilmiah, melakukan pemeriksaan kendali mutu, dan mengawasi pengoperasian program perbaikan lingkungan adalah beberapa aktivitas yang akan Anda lakukan. Anda juga akan mempelajari topik-topik seperti:

- Pasokan dan pengolahan air

- Pengolahan air limbah

- Pengendalian polusi udara

- Masalah kesehatan masyarakat

- Pengelolaan limbah berbahaya

Bagian penting lainnya dari Teknik Lingkungan adalah studi tentang limbah berbahaya dan pengelolaannya. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi bahaya limbah ini dengan menggunakan teknik pengolahan dan pembuangan yang ilmiah.

Peran dan pentingnya insinyur lingkungan

Dalam perjuangan melawan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan, Insinyur Lingkungan memainkan peran penting.

Misalnya, Insinyur Lingkungan terlibat dalam upaya mengurangi emisi karbon global. Mereka meneliti cara yang lebih baik untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida, mengubahnya menjadi produk yang bermanfaat, atau bahkan menggunakannya kembali untuk menghasilkan listrik.

Mereka juga mengemban tugas memulihkan lokasi yang tercemar, merancang sistem pasokan air kota, mengembangkan peraturan yang melindungi kesehatan masyarakat, dan banyak lagi. Semua tugas ini menggarisbawahi pentingnya Insinyur Lingkungan dan menyoroti bagaimana mereka berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas lingkungan kita.

Interkoneksi antara teknik lingkungan dan keberlanjutan

Anda mungkin bertanya: Bagaimana hubungan Teknik Lingkungan dengan keberlanjutan? Jawabannya terletak pada tujuan Teknik Lingkungan.

Tujuan akhir dari Teknik Lingkungan adalah untuk menciptakan sistem berkelanjutan yang dapat hidup berdampingan dengan lingkungan alam. Hal ini dapat berarti merancang pengolahan air limbah inovatif yang menggunakan lebih sedikit energi, mengembangkan bahan baru yang mengurangi limbah, atau menyusun strategi metode untuk mencegah erosi tanah. Oleh karena itu, keterkaitan antara Teknik Lingkungan dan keberlanjutan merupakan hal yang hakiki dan penting bagi masa depan kita.

Peran Anda sebagai Insinyur Lingkungan tidak hanya memecahkan masalah lingkungan saat ini tetapi juga merencanakan dan merancang sistem untuk masa depan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, Teknik Lingkungan adalah bidang yang berkembang pesat dengan misi menjaga keseimbangan lingkungan, menjadikannya pilihan karir yang bermanfaat bagi Anda.

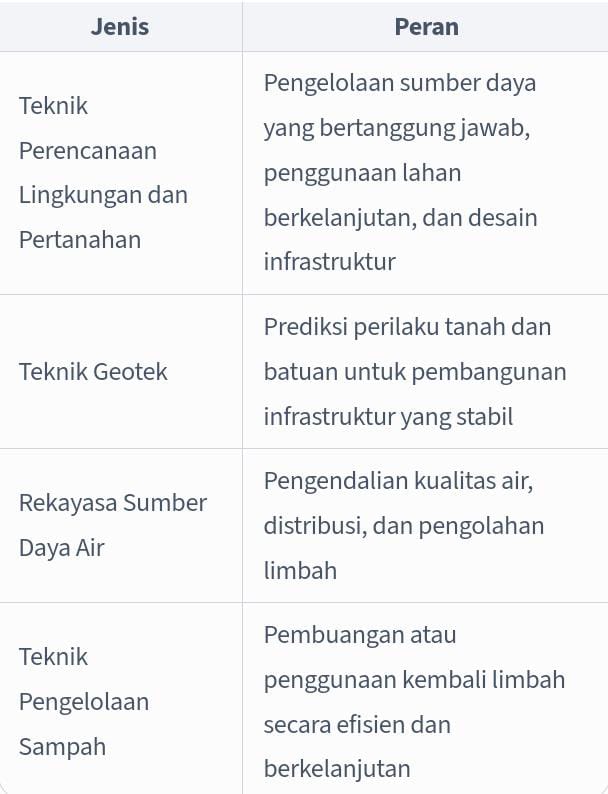

Menggali jenis-jenis teknik lingkungan

Anda mungkin menganggap teknik lingkungan sebagai fokus tunggal, namun sebenarnya ini adalah bidang yang luas dengan berbagai spesialisasi. Masing-masing spesialisasi ini berfokus pada aspek unik dari konservasi dan pengelolaan lingkungan, menyediakan beragam jalur karir bagi calon Insinyur Lingkungan.

Spesialisasi berbeda dalam teknik lingkungan

Mari selidiki lebih dalam dunia ini dan jelajahi berbagai aspek Teknik Lingkungan yang dapat Anda spesialisasi. Setiap spesialisasi memiliki tujuan dan area fokus yang unik.

- Teknik perencanaan lingkungan dan pertanahan: Spesialisasi ini berkaitan dengan pengelolaan yang bertanggung jawab dan penggunaan sumber daya lahan secara berkelanjutan.

- Rekayasa geoteknik: Domain ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip mekanika tanah dan mekanika batuan untuk memprediksi perilaku mekanis tanah.

- Rekayasa sumber daya air: Di sini, Anda akan fokus pada pengelolaan, distribusi, dan kualitas air.

- Teknik pengelolaan limbah: Spesialisasinya adalah tentang strategi pembuangan atau penggunaan kembali limbah yang efisien dan berkelanjutan.

Memberi Anda kesempatan menarik untuk mempelajari lebih jauh bidang minat Anda, setiap spesialisasi memiliki manfaat dan tantangan unik yang dapat disesuaikan dengan berbagai jenis keterampilan dan minat.

Teknik perencanaan lingkungan dan pertanahan

Teknik Perencanaan Lingkungan dan Pertanahan adalah salah satu spesialisasi menarik yang dapat Anda pertimbangkan dalam spektrum luas Teknik Lingkungan. Bidang ini berfokus pada pengelolaan yang bertanggung jawab dan penggunaan sumber daya lahan secara berkelanjutan. Anda akan menerapkan pengetahuan ilmiah dan alat teknologi untuk merencanakan, merancang, dan mengelola lanskap perkotaan dan pedesaan. Proses ini sering kali melibatkan tugas-tugas seperti mendesain infrastruktur sistem yang efektif baik di perkotaan maupun pedesaan, menilai dampak lingkungan dari penggunaan lahan, dan merencanakan strategi untuk memitigasi kerusakan lingkungan.

Misalnya, dalam merencanakan pengembangan kawasan pemukiman baru, Anda bertanggung jawab untuk memastikan dampak lingkungan yang minimal. Anda akan menilai dampak potensial dari pembangunan tersebut terhadap satwa liar setempat, sumber air, dan kualitas udara. Selanjutnya, Anda akan merancang strategi seperti sistem drainase inovatif dan ruang hijau untuk membantu mengurangi dampak-dampak ini.

Pentingnya dan peran setiap jenis

Setiap jenis Teknik Lingkungan memainkan peran penting dalam mengelola dan melestarikan lingkungan kita. Mari kita lihat gambaran singkatnya.

sumber:vaia.com

Mendidik insinyur lingkungan masa depan

Di dunia saat ini di mana pemahaman dan mitigasi dampak lingkungan sangat penting, ada permintaan yang meningkat untuk Insinyur Lingkungan yang terlatih, diperlengkapi, dan bersemangat. Dan, langkah pertama untuk menjadi Insinyur Lingkungan adalah mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang tepat-salah satu cara penting untuk melakukannya adalah melalui Magang Teknik Lingkungan.

Magang teknik lingkungan: jalan menuju ke lapangan

Memulai karier di bidang Teknik Lingkungan adalah perjalanan yang mengasyikkan yang dimulai dengan mendapatkan fondasi yang kuat dalam mata pelajaran seperti matematika, fisika, dan kimia, karena mereka adalah landasan untuk setiap disiplin ilmu teknik. Selain itu, mengikuti program pemagangan di Teknik Lingkungan dapat memberikan pengalaman praktis yang unik untuk melengkapi pengetahuan akademis Anda. Magang ini biasanya memungkinkan Anda untuk bekerja di bawah bimbingan insinyur yang berpengalaman dalam pengaturan dunia nyata, sambil juga belajar untuk mendapatkan kualifikasi teknik.

Magang Teknik Lingkungan adalah program pelatihan terstruktur yang memadukan pekerjaan di kantor dan studi akademis dalam domain Teknik Lingkungan. Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung dan memberikan wawasan tentang tugas dan tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh Insinyur Lingkungan.

Berikut adalah beberapa aspek yang akan Anda jelajahi selama magang:

- Memahami hukum dan peraturan lingkungan

- Merencanakan dan merancang langkah-langkah perlindungan lingkungan

- Melakukan pemeriksaan kontrol kualitas

- Menganalisis data ilmiah

- Mengerjakan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan

Meskipun struktur dan fokus magang dapat bervariasi di berbagai perusahaan dan wilayah, sebagian besar memiliki keseimbangan antara instruksi teoretis dan pelatihan praktis. Anda mungkin menghabiskan beberapa hari di perguruan tinggi untuk belajar demi mendapatkan kualifikasi Anda, sementara hari-hari lainnya mungkin dihabiskan di tempat kerja Anda, menjalani pelatihan di tempat kerja.

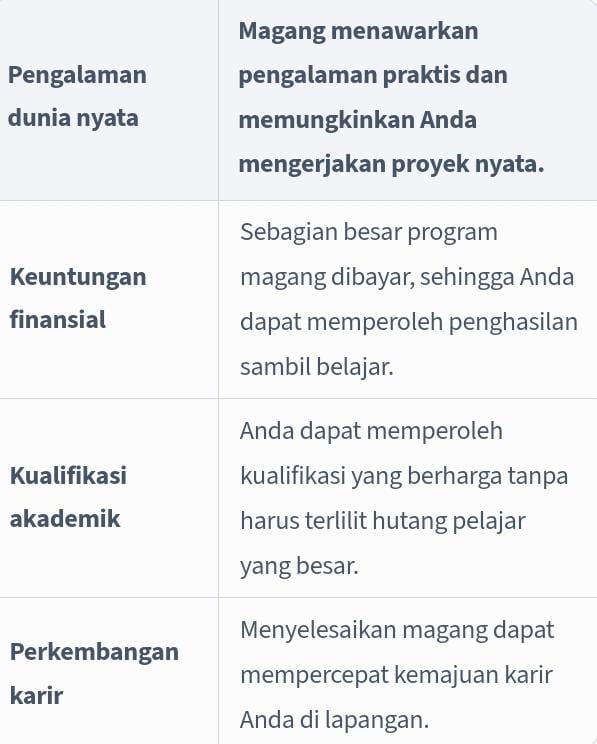

Manfaat dan peluang magang teknik lingkungan

Terlibat dalam Magang Teknik Lingkungan dapat menawarkan banyak peluang dan manfaat. Sebagai permulaan, ini memberikan pengalaman dunia nyata yang sulit ditandingi di ruang kelas. Anda dapat mempraktikkan pembelajaran Anda dan mendapatkan pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap masalah yang ingin dipecahkan oleh Insinyur Lingkungan. Anda juga mempelajari seluk beluk bekerja di lingkungan profesional, memperoleh keterampilan di luar teknik yang penting untuk karier yang sukses.

sumber:vaia.com

Manfaat dan peluang dalam magang teknik lingkungan

Terlibat dalam Magang Teknik Lingkungan dapat menawarkan banyak peluang dan manfaat. Sebagai permulaan, program ini memberikan pengalaman dunia nyata yang sulit ditandingi di ruang kelas. Anda dapat mempraktikkan pembelajaran Anda dan mendapatkan pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap masalah yang ingin dipecahkan oleh para Insinyur Lingkungan. Anda juga akan mempelajari seluk beluk bekerja di lingkungan profesional, mendapatkan keterampilan di luar teknik yang penting untuk karier yang sukses.

Misalnya, melalui Magang Teknik Lingkungan, Anda mungkin menemukan diri Anda merencanakan proyek pengolahan air, membuat perhitungan, bekerja sama dengan anggota tim yang berbeda, dan mengelola anggaran - semua tugas yang biasanya dilakukan oleh Insinyur Lingkungan.

Selain itu, program magang sering kali berujung pada tawaran pekerjaan. Perusahaan menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan Anda, dan mereka biasanya lebih dari bersedia untuk mempertahankan Anda jika Anda membuktikan diri Anda sebagai individu yang cakap dan berdedikasi. Mari kita rangkum manfaat utama dari magang:

Kesimpulannya, memulai program magang di Teknik Lingkungan dapat membuka pintu untuk memperkaya peluang. Anda tidak hanya dapat memperoleh pengalaman langsung dan kualifikasi yang berharga, tetapi juga keuntungan seperti keamanan finansial dan awal yang baik dalam karier teknik Anda.

Sisi praktis dari teknik lingkungan

Mengambil teori dan menerapkannya pada skenario dunia nyata sangat penting dalam disiplin ilmu apa pun, terlebih lagi dalam Teknik Lingkungan. Sisi praktis dari bidang ini berhubungan dengan penerapan teori dan konsep di dunia nyata, mengikuti prinsip-prinsip sains dan matematika, untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan.

Contoh teknik lingkungan dalam kehidupan sehari-hari

Teknik Lingkungan bekerja di sekeliling Anda, sering kali dengan cara yang mungkin tidak langsung Anda kenali. Mari selami lebih dalam beberapa skenario di mana aplikasi praktis Teknik Lingkungan terlihat jelas. Misalnya, air yang mengalir saat Anda menyalakan keran air bersih dan aman untuk diminum - hal ini sebagian besar disebabkan oleh kerja keras Insinyur Lingkungan. Mereka merancang dan mengawasi pembangunan fasilitas penyediaan dan pengolahan air untuk memastikan Anda memiliki akses ke air bersih yang dapat diminum. Proses ini sering kali mencakup tugas-tugas seperti identifikasi sumber air, dan metode pengolahan seperti koagulasi, sedimentasi, penyaringan, dan desinfeksi, yang ditentukan dengan menganalisis kualitas air secara cermat.

Koagulasi, sedimentasi, filtrasi dan desinfeksi adalah tahapan dalam pengolahan air. Mereka membantu menghilangkan padatan tersuspensi, bakteri, virus, dan kontaminan lainnya, membuat air aman untuk dikonsumsi.

Contoh sehari-hari lainnya adalah pengelolaan limbah padat. Insinyur Lingkungan merancang sistem untuk pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan limbah padat yang efisien. Hal ini dapat berarti membuat rencana untuk pengumpulan limbah secara teratur, memilah limbah padat, mendaur ulang, dan membuang limbah yang tidak dapat didaur ulang dengan benar untuk meminimalkan dampak lingkungan. Mari kita jelaskan peran-peran ini dengan mempelajari beberapa contoh rutinitas:

- Menyalakan keran untuk mencuci muka di pagi hari dan menggunakan air bersih

- Membuang kemasan ke tempat sampah daur ulang yang kemudian disortir untuk didaur ulang

Kedua tindakan biasa ini didukung oleh proses rumit yang dirancang oleh Insinyur Lingkungan. Bidang teknik ini terkait dengan kehidupan sehari-hari, bekerja dengan tekun di belakang layar untuk menyediakan layanan yang penting bagi kehidupan yang berkelanjutan.

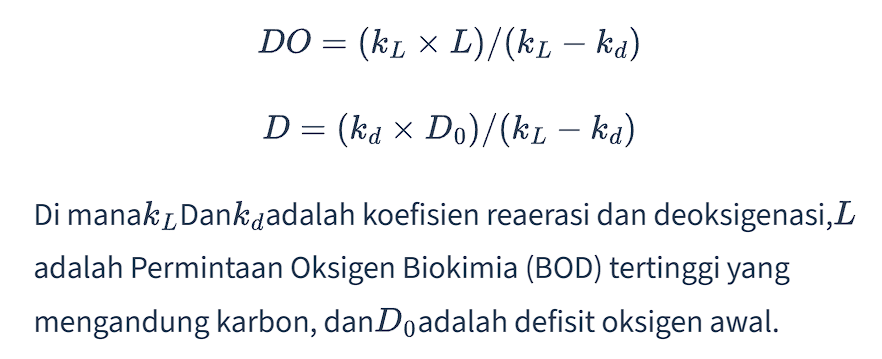

Proyek-proyek teknik lingkungan: melihat lebih dekat

Proyek-proyek Teknik Lingkungan mencakup berbagai macam masalah dan aplikasi. Mulai dari merancang instalasi pengolahan air limbah hingga mengembangkan sistem pengendalian erosi, yang masing-masing menggunakan strategi dan teknologi yang berbeda. Proyek pengolahan air limbah, misalnya, biasanya dimulai dengan penilaian kualitas air saat ini dan identifikasi polutan. Hal ini diikuti dengan merancang proses pengolahan menggunakan berbagai tahap seperti pengolahan awal, primer, sekunder, dan tersier. Model matematika digunakan pada setiap langkah, seperti persamaan Streeter-Phelps untuk mengevaluasi defisit oksigen dalam aliran air.

Persamaan Streeter-Phelps adalah model yang digunakan dalam Teknik Lingkungan untuk menghitung tingkat oksigen di sungai dan aliran air. Persamaan ini memprediksi dua nilai penting:

sumber:vaia.com

Jenis proyek lainnya adalah desain sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan (SUDS). Sistem ini bertujuan untuk mengelola limpasan air hujan untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan penduduk. Perancangannya melibatkan perhitungan intensitas curah hujan dengan menggunakan Metode Rasional dan kemudian menentukan kapasitas yang diperlukan dari setiap elemen sistem drainase. Proyek-proyek Teknik Lingkungan seringkali rumit, membutuhkan perencanaan yang ketat, pengetahuan teori yang mendalam, dan pemahaman yang tajam tentang nuansa lingkungan alam. Baik itu desain drainase kecil atau proyek pengelolaan daerah aliran sungai yang masif, setiap usaha di bidang Teknik Lingkungan memainkan peran penting dalam membantu keseimbangan antara populasi manusia dan lingkungan.

Gambaran lebih luas tentang teknik lingkungan

Di dunia yang bergulat dengan tantangan lingkungan yang terus berkembang, Teknik Lingkungan muncul sebagai bidang yang sangat penting. Bidang ini mengaitkan prinsip-prinsip teknik, ilmu tanah, biologi, dan kimia, serta menerapkannya untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan. Ketika disiplin ilmu teknik tradisional sebagian besar berfokus pada infrastruktur, Teknik Lingkungan melampaui hal tersebut, dengan berkonsentrasi pada ekosistem yang lebih besar dan keberlanjutan sumber daya alam kita.

Peran insinyur lingkungan dalam tantangan global

Insinyur Lingkungan memainkan peran penting dalam mengatasi dan memitigasi tantangan lingkungan global. Dengan keahlian ilmiah dan keterampilan pemecahan masalah yang inovatif, mereka berusaha untuk mengembangkan solusi berkelanjutan untuk berbagai masalah seperti polusi, pengelolaan sumber daya, perubahan iklim, dan banyak lagi. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para Insinyur Lingkungan adalah polusi - baik polusi udara, air, maupun tanah. Mereka berkontribusi dengan merancang, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem yang mengurangi atau menghilangkan polutan. Ini dapat berkisar dari sistem penyaringan udara yang kompleks untuk pengaturan industri hingga produk rumah tangga sederhana yang mengurangi kontaminasi air. Contoh penting adalah penggunaan lahan basah yang direkayasa, di mana tanaman dan mikroorganisme tertentu digunakan untuk mengolah air limbah dan limpasan air hujan secara alami.

Lahan basah yang direkayasa adalah sistem buatan manusia yang meniru lahan basah alami. Mereka memanfaatkan proses alami yang melibatkan vegetasi lahan basah, tanah, dan kumpulan mikroba yang terkait untuk membantu mengolah air.

Selain itu, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan adalah bidang utama lainnya di mana Insinyur Lingkungan meninggalkan jejak mereka. Mereka merancang sistem untuk pengelolaan limbah, daur ulang, dan strategi penggunaan kembali sumber daya lainnya yang bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan dan mempromosikan ekonomi sirkular. Hal ini dapat berarti merancang pembangkit listrik tenaga sampah yang lebih efisien, atau menemukan cara baru untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Selain itu, dengan dunia yang menyaksikan tingkat pertumbuhan perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Insinyur Lingkungan secara signifikan terlibat dalam perencanaan kota. Mereka membantu kota-kota berkembang dengan cara yang berkelanjutan, layak huni, dan tidak terlalu membebani sumber daya alam. Hal ini mencakup pengelolaan curah hujan, mitigasi banjir, pengendalian kebisingan, dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

Kontribusi teknik lingkungan dalam mengatasi perubahan iklim

Perubahan iklim - bisa dibilang salah satu ancaman paling mengancam yang dihadapi planet kita saat ini, adalah arena lain di mana para Insinyur Lingkungan bekerja dengan sungguh-sungguh. Upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global telah menghasilkan beberapa strategi cerdas yang dirancang oleh para profesional ini. Di garis depan pertempuran ini adalah inisiatif untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Insinyur Lingkungan terus terlibat dalam desain dan implementasi teknologi penyerapan karbon. Metode-metode ini bertujuan untuk menangkap dan menyimpan karbon dioksida, salah satunya adalah Enhanced Oil Recovery (EOR).

Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, penyerapan karbon adalah penyimpanan karbon jangka panjang pada tanaman, tanah, formasi geologi, dan lautan. Enhanced Oil Recovery (EOR) adalah fase tersier ekstraksi minyak yang menginjeksikan karbon dioksida ke dalam reservoir, meningkatkan perolehan minyak dan secara bersamaan menyimpan karbon dioksida di bawah tanah.

Aspek kunci lain yang dikontribusikan oleh bidang Teknik Lingkungan adalah sektor energi. Mengembangkan dan meningkatkan teknologi energi terbarukan menawarkan cara yang efektif untuk mengurangi emisi karbon secara drastis. Mulai dari mendesain panel surya atau turbin angin yang lebih efisien hingga menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan energi seperti menangkap energi dari gelombang laut, semuanya berada dalam lingkup pekerjaan seorang Insinyur Lingkungan. Selain itu, desain bangunan hemat energi adalah area lain di mana Insinyur Lingkungan memberikan dampak yang signifikan. Mereka melakukan pendekatan yang mengurangi kebutuhan energi dan akibatnya jejak karbon bangunan. Ini termasuk pemasangan insulasi yang tepat, sistem pemanas dan pendingin yang efisien, dan penggunaan peralatan hemat energi.

Terakhir, Insinyur Lingkungan memainkan peran penting dalam manajemen dan mitigasi bencana, yang menjadi semakin penting karena semakin seringnya peristiwa cuaca ekstrem yang disebabkan oleh perubahan iklim. Mereka merancang sistem pengendalian banjir, strategi manajemen kekeringan, dan langkah-langkah pengurangan risiko bencana lainnya untuk membantu masyarakat mempersiapkan diri, merespons, dan pulih dari bencana alam dengan lebih baik. Kesimpulannya, baik dalam memerangi perubahan iklim, mengurangi polusi, atau mengelola sumber daya kita, Insinyur Lingkungan selalu berada di garis depan dalam menghadapi tantangan global ini, berjuang untuk merekayasa masa depan yang lebih berkelanjutan.

Teknik lingkungan - poin-poin penting

- Teknik Lingkungan adalah bidang yang terus berkembang dengan misi untuk menyeimbangkan lingkungan dan berperan penting untuk keberlanjutan.

- Teknik Lingkungan merangkum berbagai spesialisasi, masing-masing berfokus pada aspek unik konservasi lingkungan termasuk Teknik Perencanaan Lingkungan dan Lahan, Teknik Geoteknik, Teknik Sumber Daya Air, dan Teknik Pengelolaan Limbah.

- Magang Teknik Lingkungan memberikan pengalaman dunia nyata dan pengetahuan akademis, menawarkan wawasan tentang tugas dan tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh Insinyur Lingkungan.

- Teknik Lingkungan melibatkan aplikasi praktis, mulai dari memastikan air keran bersih hingga sistem pengelolaan limbah yang efisien.

- Para Insinyur Lingkungan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global seperti polusi, pengelolaan sumber daya, dan perubahan iklim dengan menerapkan solusi yang berkelanjutan.

Disadur dari: vaia.com

Teknik Lingkungan

Pelestarian Lingkungan Menjadi Pertimbangan Bagi Milenial Dan Gen Z Dalam Menentukan Presiden Pada Pemilu 2024

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025

Hasil Survei WWF-Indonesia tentang Persepsi Milenial-Gen Z di Seluruh Indonesia terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Visi dan Misi Setiap Calon Presiden pada Pemilu 2024

Isu pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas penting bagi generasi milenial dan Gen Z dalam memilih calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, perlu dipahami pandangan mereka terkait rencana kebijakan pelestarian lingkungan hidup para capres dan cawapres. Untuk mengetahui hal tersebut, Yayasan WWF-Indonesia melakukan survei terhadap milenial dan Gen Z di seluruh Indonesia, tujuan dari survei ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai dukungan dan pilihan milenial dan Gen Z terhadap visi, kebijakan, dan komitmen capres dan cawapres yang merefleksikan preferensi dan kebutuhan mereka dalam konteks konservasi lingkungan. Survei ini disusun dengan tiga dimensi utama, yaitu opini atau penilaian terhadap pasangan calon, perilaku memilih, visi lingkungan hidup, dan misi pelestarian lingkungan hidup.

Survei dilakukan pada awal Desember 2023, dengan jumlah responden sebanyak 1365 orang generasi milenial dan Gen Z dengan rentang usia 17-30 tahun yang berdomisili di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Bali, Medan, Jambi, Samarinda, Makassar, dan Jayapura. Profil responden adalah 63 persen perempuan dan sisanya laki-laki, dengan status sosial ekonomi menengah ke atas dengan mayoritas pendidikan minimal SMA hingga perguruan tinggi, mayoritas pekerjaan karyawan swasta dan mahasiswa.

Hasil survei isu lingkungan terbesar dan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan

Survei menemukan bahwa ada lima isu lingkungan utama yang menurut generasi milenial dan Gen Z harus segera diatasi oleh para calon presiden dan wakil presiden mendatang. Mayoritas mengatakan bahwa sampah dan limbah plastik harus segera diatasi (81%), yang kedua adalah masalah penyediaan air bersih dan pembangunan kota hijau (69%), pembatasan polusi industri (66%) dan terakhir adalah perlindungan keanekaragaman hayati, flora dan fauna (58%). Hal ini membuktikan bahwa meskipun mayoritas responden adalah masyarakat perkotaan, mereka tetap menganggap konservasi keanekaragaman hayati itu penting.

Sebanyak 72% menyatakan bahwa mereka terkena dampak dari sampah dan limbah, mengalami sesak nafas akibat penurunan kualitas udara (68%), merasakan penurunan kualitas air (53%), dan 43% merasakan kerusakan ekosistem hutan atau laut.

Misi calon Presiden terkait lingkungan hidup dan pilihan yang disepakati

Pernyataan misi para calon presiden menarik bagi kaum muda, namun sebagian masih belum memahami apa yang mereka maksud. Dari hasil survei, 72% telah mempelajari sebagian visi dan misi masing-masing calon, 22% belum mempelajari sama sekali, dan sisanya 6% telah mempelajari secara lengkap. Ketika ditanya lebih lanjut mengapa mereka belum mempelajarinya, 44% menjawab tidak tahu sumber informasi yang tepat, 27% tidak punya waktu dan 15% menjawab informasi tidak mudah diakses. Pengembangan lebih lanjut dari hasil pertanyaan ini, diperoleh hasil bahwa 75% responden mengaku menemukan perlindungan lingkungan dalam visi dan misi kandidat, namun hampir 40% mengatakan visi dan misi tersebut tidak mudah dipahami.

Hasil survei menunjukkan secara umum 82% responden menyatakan akan memilih capres dan cawapres sesuai dengan visi dan misinya daripada iming-iming hadiah yang ditawarkan kandidat. Hal ini menjadi hal yang perlu digarisbawahi bahwa anak muda tidak mudah dijanjikan hadiah untuk meminta dukungan mereka. Selain itu, 88% setuju untuk memilih kandidat yang memprioritaskan dan menyelesaikan masalah lingkungan. Sebanyak 78% responden menyatakan akan memilih kandidat yang memiliki latar belakang, rekam jejak, dan pengalaman dalam mengelola lingkungan hidup.

Aditya Bayunanda, CEO Yayasan WWF-Indonesia mengatakan, "Kami senang melihat hasil survei ini yang menyatakan bahwa 97% anak muda akan mempertimbangkan untuk memilih calon yang mendukung pelestarian lingkungan, dan itu berarti isu lingkungan hidup menjadi perhatian anak muda. Sebanyak 75% mengaku mengetahui lingkungan hidup dalam visi dan misi para kandidat namun sebanyak 36% tidak memahami maknanya, sehingga ini merupakan kesempatan yang baik bagi para kandidat untuk lebih menjelaskan visi, misi, dan program kerja mereka, terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan juga menyusun program-program yang konkret."

Sebanyak 86% responden ingin memilih calon presiden yang dapat menyelesaikan masalah lingkungan dan bencana. Misalnya, memulihkan ekosistem laut dan hutan, menanggulangi sampah dan limbah plastik, serta memiliki program mitigasi bencana yang kuat.

Pendapat mereka tentang sampah dan emisi karbon

Bagaimana dengan pengelolaan sumber daya alam dan limbah? Hasilnya mayoritas (93%) responden akan memilih capres dan cawapres yang dapat mengatasi pengurangan sampah plastik, 89% pengadaan air bersih seperti pembangunan IPAL, pembersihan sungai, pendistribusian air bersih, dan 84% memilih capres dan cawapres yang dapat mendorong percepatan implementasi energi baru terbarukan seperti angin, matahari, panas bumi dan lainnya.

Mayoritas responden memahami tentang emisi karbon, terbukti dengan 92% setuju untuk memilih capres yang memiliki program untuk mengurangi emisi karbon, membatasi polusi industri yang diikuti dengan kota hijau, industri hijau, dan memaksimalkan ruang terbuka hijau (91%). Namun berbanding terbalik, mempercepat implementasi kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon mendapat jawaban rendah (73%), artinya tidak ada korelasi antara mengurangi emisi karbon dengan penggunaan kendaraan listrik.

Bagaimana Informasi Dipaparkan

Hasil survei juga menunjukkan dari mana generasi milenial dan Gen Z mendapatkan informasi. Hasilnya tidak mengejutkan, tetap saja media sosial mencapai angka yang tinggi (73%), ini merupakan data yang baik bagi para kandidat untuk mengkomunikasikan visi dan misi lingkungan hidup melalui media sosial. Data kedua adalah media online (56%) masih diakses untuk mendapatkan informasi, 51% dari youtube, dan 47% dari televisi. Namun yang paling efektif adalah media sosial (41%), televisi (14%) dan YouTube (13%), tatap muka hanya 12%, dan media online hanya 5%.

Yayasan WWF Indonesia mendorong para kandidat ini dalam debat dan kampanye yang tersisa untuk mengkomunikasikan program dan komitmennya kelak dalam menyelamatkan lingkungan dengan gaya komunikasi atau cara berkomunikasi milenial dan gen Z, lebih intensif, gencar, dan mudah dimengerti melalui media sosial dan lebih banyak menggunakan visual. Dan jika terpilih, berjanji untuk menjalankan visi dan misi lingkungan hidup dengan baik.

Disadur dari: www.wwf.id

Teknik Lingkungan

Di Indonesia, Deforestasi Meningkatkan Bencana Akibat Cuaca Buruk dan Perubahan Iklim

Dipublikasikan oleh Anjas Mifta Huda pada 28 Februari 2025

Jalan-jalan berubah menjadi sungai berwarna coklat keruh, rumah-rumah hanyut terbawa arus deras dan mayat-mayat terseret lumpur saat terjadi banjir bandang dan tanah longsor yang mematikan setelah hujan lebat menghantam Sumatera Barat pada awal Maret, menandai salah satu bencana alam mematikan terbaru di Indonesia.

Para pejabat pemerintah menyalahkan banjir sebagai akibat dari curah hujan yang tinggi, namun kelompok-kelompok lingkungan hidup menyebutkan bahwa bencana ini merupakan contoh terbaru dari deforestasi dan degradasi lingkungan hidup yang memperparah dampak cuaca buruk di seluruh Indonesia.

"Bencana ini terjadi bukan hanya karena faktor cuaca ekstrim, tetapi karena krisis ekologi," tulis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam sebuah pernyataan. "Jika lingkungan hidup terus diabaikan, maka kita akan terus menuai bencana ekologis."

Sebuah bukit yang gundul terlihat di dekat daerah yang terkena banjir bandang di Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Indonesia, Kamis, 14 Maret 2024. Di Indonesia, kelompok-kelompok lingkungan hidup terus menunjukkan bahwa deforestasi dan degradasi lingkungan memperburuk dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. (AP Photo/Sutan Malik Kayo)

Sebuah bukit yang gundul terlihat di dekat daerah yang terkena dampak banjir bandang di Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Indonesia, Kamis, 14 Maret 2024. (AP Photo/Sutan Malik Kayo)

Sebagai negara kepulauan tropis yang membentang di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia merupakan rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia, dengan berbagai satwa liar dan tanaman yang terancam punah, termasuk orangutan, gajah, bunga-bunga raksasa dan bunga-bunga hutan yang bermekaran. Beberapa di antaranya tidak tinggal di tempat lain.

Selama beberapa generasi, hutan juga telah menyediakan mata pencaharian, makanan, dan obat-obatan, serta memainkan peran penting dalam praktik budaya bagi jutaan penduduk asli di Indonesia.

Disadur dari: apnews.com