Design Grafis

Mengurai Kendala Strategis Penerapan Metode Design-Build dalam Proyek Jalan Pemerintah Indonesia

Dipublikasikan oleh Anisa pada 20 Mei 2025

Mengapa Design-Build Semakin Relevan?

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia konstruksi mengalami pergeseran paradigma dalam sistem pengadaan proyek. Salah satu yang mencuat adalah metode Design-Build (DB), sebuah sistem yang menggabungkan desain dan konstruksi dalam satu paket kontrak. Keunggulan utamanya adalah efisiensi waktu dan koordinasi, sangat berbeda dari pendekatan tradisional Design-Bid-Build (DBB) yang cenderung fragmentaris.

Namun, di Indonesia, khususnya pada proyek infrastruktur jalan yang umumnya dibiayai pemerintah, implementasi metode DB masih jauh dari optimal. Paper ini berusaha menyelami akar permasalahan tersebut dengan pendekatan ilmiah yang sistematis.

Tujuan Penelitian dan Metode: Mencari Akar Masalah Lewat Delphi & ISM

Penelitian ini bertujuan:

-

Mengidentifikasi kendala-kendala utama yang menghambat penerapan metode DB.

-

Menyusun hierarki kendala menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM).

-

Merumuskan solusi yang bersifat strategis dan implementatif.

Dengan menggunakan Delphi method, kuesioner berpasangan dikirimkan ke 16 ahli dari instansi seperti Kementerian PUPR, Bappenas, dan LPJKN. Data dari dua putaran survei menghasilkan 14 kendala utama yang kemudian dipetakan dalam 6 tingkat hierarki dengan ISM.

Hasil Kunci: 14 Kendala Utama yang Terstruktur

Ke-14 kendala tersebut dikelompokkan menjadi 4 kategori besar:

A. Regulasi & Legalitas

-

Penyesuaian regulasi terkait karakteristik proyek.

-

Penyesuaian sistem tender.

-

Penyesuaian kontrak.

-

Otoritas legislatif sebagai dasar hukum penerapan DB.

-

Ketiadaan pendekatan manajemen risiko proyek.

B. Dukungan Eksternal

-

Minimnya dukungan dari pemangku kepentingan non-pemerintah.

-

Kurangnya dukungan dari penyedia jasa konstruksi (kontraktor/vendor).

C. Kapasitas Organisasi & Manajerial

-

Resistensi dari personel klien/pemilik proyek.

-

Minimnya visi dan dukungan dari pimpinan proyek.

-

Kekurangan staf terlatih untuk pelaksanaan DB.

-

Lemahnya komunikasi dan knowledge sharing antar personel.

-

Kurangnya sosialisasi ke pihak eksternal.

D. Kompetensi

-

Rendahnya pemahaman teknis tentang DB.

-

Minimnya pengalaman dalam implementasi DB.

Studi Kasus: Simulasi Hierarki Kendala pada Proyek Jalan Nasional

Bayangkan sebuah proyek jalan nasional sepanjang 120 km di Sulawesi, dengan nilai kontrak Rp 1,2 triliun. Pemerintah mencoba sistem DB demi efisiensi. Namun:

-

Legal framework belum secara eksplisit mengatur mekanisme alokasi risiko.

-

Kontrak disiapkan seperti proyek DBB, menyebabkan kebingungan ketika pelaksanaan.

-

Tim pelaksana belum pernah menjalankan proyek DB; pelatihan belum dilakukan.

-

Stakeholder seperti dinas daerah dan vendor lokal enggan terlibat karena ketidaktahuan terhadap skema baru.

Hasilnya? Proyek mengalami stagnasi pada fase awal meski pendanaan telah tersedia.

Perbandingan dengan Negara Lain: Kenapa Indonesia Tertinggal?

Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, metode DB telah menjadi standar dalam proyek infrastruktur besar. Keberhasilan mereka ditopang oleh:

-

Regulasi jelas (FHWA, 2012).

-

Kontrak baku dengan alokasi risiko yang eksplisit.

-

Pelatihan sistemik bagi staf pemerintah dan kontraktor.

Di Indonesia, inisiatif ini masih sporadis dan tidak sistematis. Tanpa upaya menyusun peta jalan DB yang utuh, adopsinya sulit menembus sistem birokrasi dan budaya kerja konvensional.

Kritik dan Opini: Kelebihan Paper Ini dan Celah untuk Perbaikan

Kelebihan:

-

Metodologi Delphi-ISM sangat tepat untuk memetakan masalah kompleks dan saling terkait.

-

Model hierarki sangat aplikatif sebagai dasar kebijakan.

-

Fokus pada sektor jalan raya, salah satu sektor terbesar dalam APBN, menjadikan hasil riset ini sangat relevan.

Catatan Tambahan:

-

Paper belum membahas faktor keuangan dan resiko litigasi, padahal keduanya krusial dalam proyek besar.

-

Tidak membedakan antara proyek baru vs proyek rehabilitasi, yang bisa punya kebutuhan manajemen DB berbeda.

Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah

Berikut beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan:

1. Legislasi dan Regulasi

-

Perlu Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri PUPR khusus DB.

-

Kontrak baku dengan pasal alokasi risiko dan klausul desain kolaboratif.

2. Peningkatan Kompetensi

-

Pelatihan massal bagi PPK, konsultan, dan kontraktor melalui LPJKN.

-

Knowledge-sharing platform untuk dokumentasi praktik terbaik DB.

3. Pilot Project

-

Gunakan proyek prioritas nasional sebagai laboratorium penerapan DB.

-

Ukur keberhasilan dengan indikator waktu, biaya, dan tingkat klaim.

Kesimpulan: DB Bukan Mustahil, Tapi Perlu Strategi Bertahap

Penerapan metode Design-Build dalam proyek infrastruktur jalan di Indonesia bukanlah utopia. Dengan menyadari bahwa tantangan utama berada pada level regulasi dan dukungan kelembagaan, upaya reformasi harus dimulai dari atas ke bawah (top-down).

Paper ini tidak hanya menjelaskan kendala, tetapi juga menyusun peta jalan penyelesaian dengan pendekatan yang ilmiah, logis, dan relevan dengan situasi Indonesia.

Sumber

Penelitian ini dapat diakses di jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil, Volume 28 No.1 (2022), dengan DOI https://doi.org/10.24843/mkts.v28i1.32121

Design Grafis

Risiko dalam Proyek Design and Build: Faktor Penentu Keterlambatan Jalan dan Jembatan di Indonesia

Dipublikasikan oleh Anisa pada 05 Mei 2025

Pendahuluan: Mengapa Model Design and Build Rentan Risiko?

Metode Design and Build (D&B) telah menjadi solusi populer dalam proyek infrastruktur karena efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkannya. Namun, di balik kemudahannya, model ini menyimpan potensi risiko yang tinggi, terutama dalam proyek-proyek jalan dan jembatan yang melibatkan banyak pihak dan kondisi lapangan yang dinamis.

Studi berjudul “Hubungan dan Pengaruh Faktor-Faktor Risiko Design and Build terhadap Keterlambatan Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan di Indonesia” oleh Arif Budiman dan tim mencoba mengurai benang kusut berbagai risiko yang menyertai model D&B. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei dan analisis statistik, studi ini memberikan gambaran rinci tentang faktor mana saja yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan proyek, serta seberapa besar dampaknya.

Metodologi Penelitian: Data Nyata, Analisis Tajam

Studi ini didasarkan pada survei terhadap 52 responden profesional konstruksi, terdiri dari pemilik proyek, kontraktor, dan konsultan, yang memiliki pengalaman dalam proyek design and build. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi berganda, untuk mengukur hubungan dan pengaruh antar variabel risiko terhadap keterlambatan proyek.

Sebanyak 34 variabel risiko diidentifikasi dan dikelompokkan dalam lima kategori besar:

-

Risiko dari pemilik proyek

-

Risiko dari konsultan perencana

-

Risiko dari kontraktor

-

Risiko dari pihak ketiga (seperti pemerintah daerah atau masyarakat)

-

Risiko eksternal (alam, cuaca, perizinan)

Temuan Kunci – Faktor Risiko yang Paling Berpengaruh

Dari hasil analisis regresi, ditemukan bahwa tiga kelompok risiko utama yang berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan proyek adalah:

1. Risiko dari Pemilik Proyek

Terdiri dari faktor seperti perubahan desain mendadak, keterlambatan pembayaran, dan ketidaktepatan dokumen awal proyek. Misalnya:

-

Perubahan desain: sering terjadi karena kurangnya kejelasan kebutuhan pengguna sejak awal.

-

Keterlambatan pembayaran: menjadi penghambat utama progres pekerjaan di lapangan, karena berdampak langsung pada arus kas kontraktor.

2. Risiko dari Konsultan Perencana

Ketidaktepatan gambar atau dokumen teknis yang disusun konsultan berkontribusi pada kesalahan pelaksanaan. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi di tahap awal antara tim perencana dan pelaksana.

3. Risiko dari Kontraktor

Meliputi kekurangan tenaga ahli, kesalahan metode kerja, atau manajemen proyek yang lemah. Di lapangan, hal ini bisa berarti kesalahan teknis, peralatan yang tidak memadai, atau jadwal kerja yang tidak realistis.

Menariknya, risiko dari pihak ketiga dan risiko eksternal tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik dalam model regresi. Hal ini tidak berarti tidak penting, namun menunjukkan bahwa pengaruhnya lebih tidak langsung atau sudah menjadi bagian dari “kenormalan” proyek di Indonesia.

Studi Kasus & Realitas Lapangan: Proyek Strategis Nasional

Sebagai contoh nyata, kita bisa menilik pada beberapa proyek strategis nasional seperti pembangunan Tol Trans Sumatera. Dalam proyek ini, model D&B digunakan untuk mempercepat proses konstruksi. Namun, berbagai masalah muncul, termasuk revisi desain akibat kondisi tanah yang tak terduga, hingga tumpang tindih kewenangan perizinan daerah.

Hal ini menguatkan temuan studi bahwa risiko internal (terutama dari pemilik proyek dan konsultan) justru lebih mempengaruhi keterlambatan dibandingkan faktor eksternal seperti cuaca atau kondisi geografis.

Implikasi Praktis bagi Pelaku Konstruksi

A. Bagi Pemilik Proyek:

-

Perlu menguatkan tahap perencanaan dan studi kelayakan, termasuk melibatkan calon pelaksana lebih awal agar desain bersifat constructible.

-

Menyusun kontrak berbasis risiko, dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pihak.

B. Bagi Konsultan:

-

Akurasi dokumen dan koordinasi lintas tim sangat krusial. Penggunaan teknologi seperti BIM (Building Information Modeling) bisa membantu mengurangi risiko desain.

C. Bagi Kontraktor:

-

Harus membangun manajemen risiko internal sejak awal. Penyusunan jadwal realistis dan pengadaan sumber daya sejak fase perencanaan harus diutamakan.

Kelebihan dan Kekurangan Penelitian

Kelebihan:

-

Menggunakan data empiris yang cukup representatif.

-

Mengelompokkan faktor risiko secara sistematis dan terstruktur.

-

Memberikan kontribusi praktis dalam pengambilan keputusan di proyek D&B.

Kelemahan:

-

Jumlah responden relatif kecil dan terpusat di proyek pemerintah.

-

Tidak membedakan pengaruh berdasarkan skala proyek (misalnya proyek besar vs kecil).

Tidak menyoroti peran teknologi informasi dalam mitigasi risiko.

-

Tidak menyoroti peran teknologi informasi dalam mitigasi risiko.

Perbandingan dengan Penelitian Lain

Penelitian ini sejalan dengan studi-studi internasional, seperti oleh Assaf dan Al-Hejji (2006) di Arab Saudi, yang juga menemukan bahwa perubahan desain oleh pemilik adalah penyebab utama keterlambatan. Namun, perbedaan utama di konteks Indonesia adalah tingginya ketergantungan pada proses administratif, yang memperumit manajemen proyek.

Di sisi lain, studi oleh Memon et al. (2014) di Malaysia menekankan pentingnya penggunaan metode prediktif berbasis data (predictive analytics) dalam mengantisipasi keterlambatan. Hal ini belum tergambar jelas dalam studi yang kita bahas, dan menjadi peluang riset lanjutan.

Kaitkan dengan Tren Industri: Menuju Kolaborasi Digital

Saat ini, industri konstruksi tengah bergerak menuju digitalisasi dan kolaborasi lintas fungsi. Dalam konteks D&B, tren seperti penggunaan BIM, manajemen berbasis cloud, hingga pemanfaatan data lapangan secara real-time menjadi semakin penting.

Jika para pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor bisa mengadopsi pendekatan kolaboratif berbasis data sejak awal, banyak risiko yang diidentifikasi dalam studi ini bisa diminimalkan. Ini adalah arah masa depan konstruksi di Indonesia.

Kesimpulan: Design and Build Harus Dikelola, Bukan Dianggap Solusi Instan

Model Design and Build bukanlah “obat mujarab” untuk semua proyek. Ia memang menjanjikan efisiensi, tapi juga mengandung risiko besar jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar keterlambatan berasal dari kelemahan internal, bukan dari luar.

Dengan memperkuat tahap perencanaan, meningkatkan akurasi dokumen desain, dan membangun manajemen risiko sejak awal, proyek-proyek infrastruktur Indonesia akan jauh lebih siap untuk menghadapi tantangan.

Sumber:

Budiman, Arif, dkk. Hubungan dan Pengaruh Faktor-Faktor Risiko Design and Build terhadap Keterlambatan Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan di Indonesia. Dapat diakses melalui repository UMS

Design Grafis

Ikatan Perancang Grafis Indonesia

Dipublikasikan oleh Viskha Dwi Marcella Nanda pada 18 Februari 2025

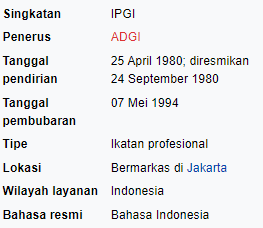

Ikatan Perancang Grafis Indonesia (IPGI) adalah organisasi profesi desain grafis pertama di Indonesia yang digagas oleh sembilan orang desainer grafis Indonesia. Organisasi ini dibentuk pada 25 April 1980 dan diresmikan pada 24 September 1980. Pendirian organisasi ini bersamaan dengan diadakan sebuah pameran besar bertajuk “Grafis ‘80” di Jakarta.

Kegiatan IPGI di antaranya adalah menyelenggarakan lokakarya-lokakarya dan beberapa pameran keliling, bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan Departemen Penerangan, juga Departemen Perdagangan hingga ke Bandung, Yogya, Padang, dll. Disamping itu, para pengurus IPGI juga sering diminta menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di kampus-kampus.

Sejarah

Istilah desain grafis kemungkinan besar baru mulai dikenal pada awal 1970-an di Indonesia. Saat itu, dua perguruan tinggi seni rupa tertua di Indonesia, ITB dan STSRI Asri, membedakan jurusan desain grafis dari seni grafis. Sementara itu, STSRI Asri menggolongkan jurusan seni reklame dan seni ilustrasi grafik ke dalam seni terpakai (applied art), dan memisahkannya dari seni murni (fine art), seperti seni lukis, seni patung dan seni grafis.

Pada akhir 1970-an, mulailah tumbuh perusahaan-perusahaan desain grafis yang mandiri (tidak bercampur dengan biro iklan, percetakan dsj.), di antaranya adalah Vision (Karnadi), Grapik Grapos (Wagiono, Djodjo Gozali, S Prinka dan Priyanto S), Citra Indonesia (Tjahjono Abdi dan Hanny Kardinata) dan GUA Graphic (Gauri Nasution). Pertumbuhan industri desain grafis ini berjalan seiringan dengan perkembangan sekolah-sekolah desain grafis, misalnya di Jakarta berdiri LPKJ (1976) dan Trisakti (1979).

Tiga desainer grafis Indonesia, yakni Gauri Nasution, Didit Chris Purnomo dan Hanny Kardinata —salah seoramg perintis desain grafis di Indonesia— menyelenggarakan paneran desain grafis pertama di Indonesia, yaitu “Pameran Rancangan Grafis ‘80 Hanny, Gauri, Didit” di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Huis, Jalan Menteng Raya 25, Jakarta, dalam rangka memperkenalkan pekerjaan desain grafis ke masyarakat luas. Sejak pemeran itu diselenggarakan, terdapat pertemuan-pertemuan yang lebih sering antara para pelaku industri desainer grafis. Pertemuan-pertemuan ini bahkan akhirnya mengikis batas-batas kekelompokan seperti ITB vs. Asri atau Bandung vs. Yogyakarta.

Kemudian sembilan desainer grafis saat itu, Sadjiroen, Sutarno, Suprapto Martosuhardjo, SJH Damais, Bambang Purwanto, Chairman, Wagiono, Didit Chris Purnomo dan J Leonardo N., memutuskan untuk mendirikan IPGI.

Pergantian

Pada 7 Mei 1994 diselenggarakan Kongres pertama IPGI yang diadakan di Jakarta Design Center. Saat itu terdapat kealotan dalam membahas agenda yang tidak direncakanan awal mulanya. Beberapa anggota menggulirkan wacana untuk mengganti nama IPGI menjadi ADGI (Asosiasi Desainer Grafis Indonesia) dengan alasan supaya lebih terdengar internasional. Sementara itu, semua anggota yang terlibat dalam pendirian IPGI menolak penggantian nama tersebut. Bukan hanya karena memiliki nilai sejarah, melainkan juga karena kaidah berbahasa Indonesia yang baik, yang sudah sepantasnya lebih mengutamakan pemakaian kata yang sudah ada (ikatan dan perancang) daripada padanannya yang berasal dari bahasa asing (asosiasi dan desainer). Kata desainer waktu itu dianggap sok gedongan (menurut pendapat Priyanto S dan S Prinka). Kata perancang dianggap lebih memuat nilai persaudaraan dan membumi, karena sama dengan perkumpulan sejenis yang sudah ada seperti PAPMI (Persatuan Ahli Perancang Mode Indonesia), juga perancang bunga/janur pengantin dll.

Jajak pendapat pun dilakukan dan kubu yang menghendaki penggantian nama memenangkan pemungutan suara. Penggantian nama pun kemudian disahkan, beserta kegiatan serah terima jabatan dari pengurus IPGI ke pengurus ADGI (Ketua: Iwan Ramelan, Sekretaris: Irvan Noe’man). Sejak hari itu, IPGI resmi menjadi ADGI.

Anggota pertama

IPGI digagas oleh sembilan orang desainer grafis, yakni Sadjiroen, Sutarno, Suprapto Martosuhardjo, SJH Damais, Bambang Purwanto, Chairman, Wagiono, Didit Chris Purnomo dan J Leonardo N. Susunan organisasi sebagai berikut:

- Ketua: Wagiono

- Wakil Ketua: Karnadi (alm.)

- Sekretaris 1: Didit Chris Purnomo

- Sekretaris 2: J Leonardo N

- Bendahara: Hanny Kardinata

Dibantu beberapa koordinator bidang:

- Pameran: FX Harsono, S Prinka (alm.)

- Publikasi dan Buletin: Tjahjono Abdi (alm.)

- Hubungan Masyarakat: Agus Dermawan T.

- Dokumentasi dan Perpustakaan: Helmi Sophiaan (alm.)

- Pendidikan dan Ceramah: Hanny Kardinata

Sumber Artikel: id.wikipedia.org